窗子、图像知觉与艺术史——兼论杜尚作品中的“虚拟图像”,本文主要内容关键词为:图像论文,窗子论文,知觉论文,艺术史论文,作品论文,此文献不代表本站观点,内容供学术参考,文章仅供参考阅读下载。

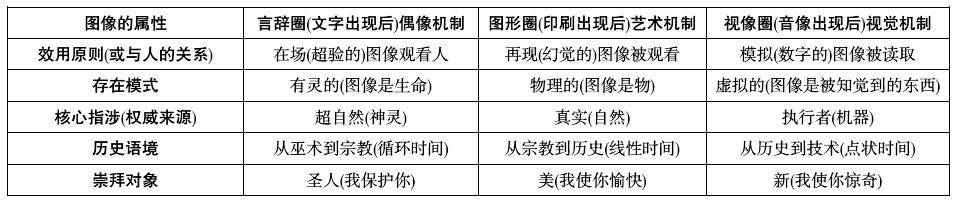

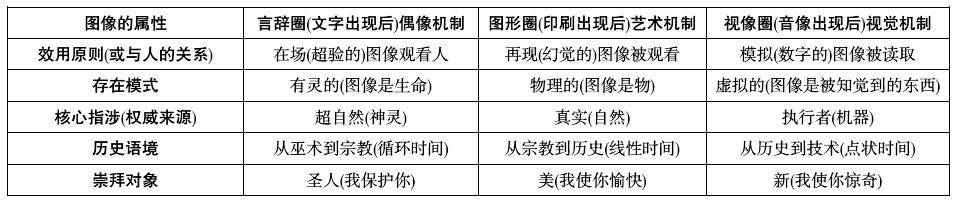

一、图像发展的三个阶段 根据主导性传播媒介或交流手段的不同,法国媒介学家德布雷(Régis Debray)把人类的文化环境区分为三个“媒介圈”,即言辞圈(logosphere)、图形圈(graphosphere)和视像圈(videosphere)①。其中“言辞圈”是从文字的发明开始的。在这一媒介环境中,圣人之言具有至高无上的地位,写下来的文字不过是言语的记录,例如《圣经》记录的是上帝的话,《古兰经》记录的是先知的话,《论语》记录的是孔子说过的话,等等。“图形圈”是从印刷术的发明开始的。在这一媒介环境中,普通书籍取代了经书的权威地位,艺术和文化教育机构也普及开来。而“视像圈”则是由视听技术开启的,具体说,就是始于彩色电视的发明。电视可以同时传输声音和活动图像,这种“活生生的图像”(living image,也即现场转播的画面)因其高度的直观性而使线性的印刷文字相形见绌(参见图表)②。 从德布雷提供的图表可以看出,图像的发展也经历了三个阶段:在“言辞圈”,图像是按照“偶像”机制运作的。这种图像是超自然神灵的寄居之所,能够行奇迹、治病、保佑信徒。在“图形圈”,图像是在“艺术”机制中运作的,被看作是天才的创造和审美对象。到了“视像圈”,图像服从于“视觉”机制,变成了一种对观众来说可以随意选择的视觉信息和娱乐节目,其目的也只是为了激起观赏者的兴趣。这种情形很明显地体现在电视上。

三个阶段的图像具有不同的性质。在偶像阶段,由于神灵依附在图像上,可以说图像就是神灵的“在场”;在艺术阶段,由于图像是对某个现存之物的描绘,因此可以说是一种“再现”;而到视像阶段,由于远处的真实场景可以通过电视等媒介的转播而直接呈现在我们面前,仿佛时间和空间的距离都不复存在,因此,这种图像可以说是一种“模拟”。 在这些术语中,“在场”和“再现”之间的区别相对来说比较容易理解。一幅中世纪的圣母像和一尊宋代的观音像,它们都是神灵的直接“在场”,因此不同于安格尔笔下的肖像。前者强调的是图像是否灵验,后者则追求美观,讲究艺术表现上的技巧,观众也不会向后者祈祷,乞求佑护。关于“再现”与“模拟”之间的区别,我们的了解可能就不是那么深入了。例如,传统的美学家和媒介理论家大多认为,对绘画这种艺术图像产生直接冲击和威胁的是摄影,却很少把这个问题跟电视联系起来。此外,“再现”是一个含义相当广泛的词。在通常的意义上,它基本上等同于“写实”或“具象”,跟非具象的抽象绘画相对立。也就是说,只要我们能够在图像中辨认出某种现实事物,就可以说该图像是一种“再现”。而电视画面并不抽象,我们在其中可以轻而易举地看到日常生活中的人物和事物。在这种情况下,是否能够和有必要把绘画和电视作为两种不同的图像区别开来呢?这种区别究竟是什么呢? 根据德布雷的图表,这里主要从两个方面对作为“艺术图像”的绘画和作为“视像”的电视进行区分。首先,从存在方式上看,绘画是一种物质或物理的图像,也就是有物质形体的;而电视或视频是一种虚拟的图像。电视屏幕跟画布的不同在于,画布上的图像是以物质的形式存在的,而电视屏幕上的图像却是一种信号流,一种时间性的光电现象。关掉电视机(或电脑)的电源,屏幕上的图像也就不复存在了。其次,电视实现了图像的远程传播,也改变了图像跟现实的关系。这种远程传播的实质,是将特定时间和地点的现实场景转移到距离很远的无数终端。正是在可以将现实进行“转移”这个意义上,如德布雷所说,电视图像不是一种“再现”,而是一种“模拟”。例如开一次会议,如果用绘画描绘会议现场,或者拍成照片,在观赏者和现场事件之间就会出现时间和空间上的距离。这种时间和空间上的距离构成了审美距离的基础。但通过电视会议这种形式,不同地点的人员都可以参加会议,由此形成的决议也跟普通会议没有任何区别。在这种情况下,电视图像不是“再现”现实,而是实际参与到了现实事件之中,也就是对现实的一种“模拟”。 应该指出,德布雷所说的“媒介圈”,虽然可以对应于不同的历史时期,但又并不是严格按照历史顺序更替的。用他的话说,“言辞圈”、“图形圈”和“视像圈”这三个体系“相继出现,又相互交叉”③。就“相继出现”而言,我们可以说“艺术”是图像发展的一个特定时期。人类的图像制作具有漫长的历史,但只有在西方的一个特定的历史时期,图像才被看作是艺术。在这一点上,德布雷的看法跟汉斯·贝尔廷相似。在贝尔廷那里,西方文化中的图像同样经历了三个阶段:艺术之前的时代;艺术的时代;艺术之后的时代。问题是,在我们所在的“视像时代”或“艺术之后的时代”,“艺术”这个术语是否还适用?这样我们就需要回到三个媒介圈“相互交叉”的问题上来。“相互交叉”意味着,即使在艺术的时代,原先属于偶像的那种图像知觉方式也依然可以保留下来,只不过不是占主导地位。同样,即使我们现在已经进入了视像时代,原先属于偶像和艺术的图像知觉方式也没有完全消失,只不过不是占主导地位。如德布雷所说: 一种新的载体不会导致先前的载体消失,但却可以为其增加新的可能性。同样,新的媒介圈也不会导致先前的媒介圈消失。它会根据自己的条件,根据关于位置和功能的长期协商,来对先前的媒介圈进行重组,以便使它们融合起来,但这种融合又不是随心所欲的。作为社会力量的一个方面,作为个体最高满意度的来源(象征性的和金钱上的),性能最好的媒介使性能较差的媒介复苏过来,并为它们指派一个新的位置。④ 由此看来,在视像时代,“艺术”仍然是可能的。即便视像所要求的那种图像知觉方式在我们的生活中已经占据了主要地位,但当我们面对一件绘画作品时,依然可以用审美的眼光来观看。德布雷以自身的情况为例,说明上述三个媒介圈或媒介时期在我们的时代是可以同时并存但又相互区别的:“在第一时期,偶像不属于美学上的考虑,而属于宗教事务,与政治直接相关,是关于信仰的事情。在第二时期,艺术获得了不从属于宗教的自主,但仍从属于政治权力,事关品位。在第三时期,经济领域自行评判价值和配售,事关购买力。本人酷爱基督教文化,无需离开小小的欧洲,今天就可以踏上这三片图像的大陆,不过每次旅行的手段不一:祈祷书、文化导游手册和支票本。”⑤尽管如此,要认识视像的特点,就需要把审美话语暂时放在一边,因为这种话语只适合用来理解艺术。关于这一点,德布雷明确说:“属于不同用途的图像不应该取同一个名称。就像我们先得摘掉‘艺术’的眼镜,才能接受早期图像那样,也必须忘掉美学的语言才能发现‘视像’的独特之处。”⑥总之,从德布雷的相关论述中,可以得出两个大致的结论:一是艺术是图像发展的一个特定阶段;二是物理图像(绘画和雕塑)和视听图像(电视)之间有很大的差异。 二、“打开的窗子”:透视 从德布雷的角度看,图像从偶像机制向艺术机制的转变涉及很多因素,如宗教的衰落、理性的发展以及市民社会的出现等。本文要讨论的,是一种特定的图像知觉方式,姑且称之为图像知觉的“窗子”范式。这种“窗子”范式典型体现在文艺复兴时期产生的透视上,同时也支配着人们对图像和艺术的理解。 把绘画(图像)看作一扇“打开的窗子”,是阿尔贝蒂在《论绘画》一书中提出的核心观念之一。《论绘画》有两个版本,其拉丁文本大约写成于1435年,意大利文本写成于1436年。全书共分三卷,卷一主要讲点、线、面、视觉锥体等造型元素和绘画原理等问题,核心是透视;卷二主要阐述绘画的三要素,即轮廓、构图、明暗;卷三讨论画家的修养。在卷一中,阿尔贝蒂谈到了视线和视觉锥体。在他看来,眼睛和视觉对象形成一个视觉锥体。绘画相当于眼睛与观看对象之间的一个透明的平面,眼睛在绘画中看到的图像,相当于观看对象投射到这个透明平面上的投影。窗子的隐喻就是从这个透明的平面演变而来的。在谈到怎样为绘画起稿的时候,阿尔贝蒂明确说:“首先,我在应该画素描的地方画一个直角四角形,其大小是我所需要的。我把这个四角形当作打开的窗子,从这里可以仔细观察我将要画在四角形上的东西……”⑦ 视觉锥体和“打开的窗子”这些比喻都是阿尔贝蒂透视理论成熟的标志。应该说,事物依距离不同而在观察者眼中形成近大远小的变化,这是一个经验事实。但这个经验事实只涉及到一个粗略的视觉光学原理,却无法确定距离与大小之间的对应关系,也就是处于特定距离之外的一个物体究竟应该“小”到何种程度。在把画面理解为“打开的窗子”之后,阿尔贝蒂为画家提供了一个解决的办法。具体做法分为三步(如下图): 第一步,在矩形“窗子”A、B、C、D的中间确定一个中心点P,然后将底边CD分成若干等份,由中心点P向底边上的各分割点引出直线。第二步,在另一张纸上画一条跟四边形ABCD的底边一样长的直线EF,同样分成若干等份,在四边形的外面跟中心点P相同的高度上确定一个点S,由S向EF的各分割点引出直线。这些直线在FG(相当于四边形ABCD的BD边)上形成交叉点WXYZ,它们之间的数量关系决定了底边各等份的“横向量”,也即在深度上向画面延伸的程度。点S与直线FG在K处垂直相交,S相当于视点,SK相当于视点与绘画平面之间的距离。第三步,回到四边形ABCD,由交点WXYZ引出跟底边BD平行的线,就能得出底边上每个等份在深度上向后退缩的视觉效果。衡量透视效果是否正确的标志,是这些四边形的对角线连在一起是否能够形成一条直线,如图中的BM那样。 通过这种方式,阿尔贝蒂解决了三维空间向二维平面投射的问题。这种处理透视的方法,被称为“合法的建构”。除此之外,阿尔贝蒂还设想了一种利用“窗子”来绘制图像的方法,这就是“网格布”。在拉丁文本的《论绘画》中,阿尔贝蒂明确说这种“网格布”是他自己发明的。丢勒的《绘制女裸体》(1525)一画,描绘的就是这种“网格布”的使用方法。图中在画家和斜倚的女模特之间,放置着一个窗子样的东西,画了许多由垂直和水平的线条构成的网格。画家的眼睛靠近一个竖立的直尺状物体上,这是为了使眼睛的位置固定在一点。他拿着笔正在纸上描画,而纸上同样布满了跟“窗子”上相同的网格。显然,这种“网格布”相当于一个坐标系统,其作用主要是用来确定被观察对象的轮廓。画家的眼睛看到模特的身体各部位处于“窗子”网格上的某个位置,就可以把它们画到纸上相同的位置上。

阿尔贝蒂“合法的建构”示意图 然而,窗子这个隐喻涉及的不仅仅是绘画问题,它可能还跟艺术史和美学都有关系。在讨论“艺术史的终结”时,贝尔廷把艺术史也看作一个“框子”。他说: 在(“艺术的历史”)这一概念中,既有一种图画(bild)的观念,也有一种框子的观念:艺术事件,作为图画,可以说是装在写下来的艺术史这个框子里的。艺术适合被装在艺术史的框子里,艺术史的框子也一直要跟艺术相适应。因此,我们今天可以不说终结,而说出框(Aus-Rahmung);出框的后果是图画自身解体,因为它已不再被关在框子里了。⑧

丢勒 绘制女裸体 1525年 无论是在阿尔贝蒂还是贝尔廷的理论模式中,“窗子”都意味着一种距离和间隔。在阿尔贝蒂那里,我们是隔着“窗子”去观察现实事物;而在贝尔廷那里,我们是隔着一个“框子”去审视艺术史。实际上,美学作为一种关于艺术的话语也很可能包含着这种“窗子”观念。在《判断力批判》中,康德把审美看作一种“无功利”的反思判断,应该说也是以距离为前提的,跟阿尔贝蒂的说法很合拍。阿尔贝蒂说:“我们知道,无论哪一个绘画造型永远也不会与模特儿相似,如果不确定一个需要观察这个造型的距离。”⑨不仅如此,康德的美学还包含着一种观念,即审美判断力是人的一种独立的能力,因此审美构成一个自律的领域。这意味着,艺术和艺术史之间也存在着深刻的关联:如果说艺术史是把所有被称为“艺术”的人工制品纳入“艺术史”这个线性时间框子的话,那么其前提是,那些人工制品必须能够被从日常物品中分离出来,纳入“艺术”这个概念的框子。 由此不难理解,在阿尔贝蒂提出透视理论的同时,艺术和艺术史的观念也开始萌芽了。这种萌芽状态就体现在吉贝尔蒂身上。吉贝尔蒂未完成的《述评》也分为三卷,卷一讨论古代艺术,卷二为意大利艺术史,卷三为艺术理论。该书写于1447年左右,比瓦萨里的《名人传》早一个世纪。 三、杜尚的窗子 阿尔贝蒂以“窗子”隐喻为基础建立起来的透视理论,在西方的绘画传统中具有核心地位。可以说,直到19世纪末20世纪初西方现代艺术的出现,古典透视法的基础才开始动摇。在背离和抛弃古典透视法的过程中,塞尚和毕加索的探索显得非常突出。不过,杜尚的两件最重要的作品——《大玻璃》(1915~1923)和《给定》(1946~1966)——也都跟透视性的观看有关。 《大玻璃》应该说是杜尚放弃绘画之后开始酝酿的第一件作品,其正式名称是《新娘被她的单身汉们剥光了衣服》。1912年,杜尚去了一趟德国,产生了放弃绘画的想法,并画了一张《新娘被单身汉们剥光了衣服》的草图。不过,草图中的新娘和单身汉处于同一个空间,而到《大玻璃》中,新娘和单身汉分别处在上下两个空间,中间由铰页连接和分开。《大玻璃》的基本形制是两块玻璃被嵌在一个金属框子中,实际上相当于一个窗子。 除了《大玻璃》之外,杜尚还有三件作品采用了窗子的形制。一是《靠近,(从玻璃的另一面)用一只眼睛观看大约一小时》(1918),俗称《小玻璃》;二是《新鲜的寡妇》(1920);三是《奥斯特里茨的争吵》(1921)。《新鲜的寡妇》是一扇漆成淡蓝色的窗子,但窗面用的不是玻璃,而是黑色的皮革,这就使窗子成为不透明的,无法透过它观看后面或里面的东西。“新鲜的寡妇”(Fresh Widow)这个名称跟“落地窗”(french window)谐音,后者的字面含义是“法国窗子”。《奥斯特里茨的争吵》是一扇嵌在墙体中可以从前后两边观看的窗子,一面涂成灰色,另一面画了一些墙砖。窗子是封闭的,涂过油漆,因此也无法透过它去观看。同样,“奥斯特里茨的争吵”(Bagarre d’Austerlitz)这个标题也是一个文字游戏,跟巴黎的“奥斯特里茨火车站”(Gare d’Austerlitz)押头韵。此外,“奥斯特里茨”这个地名还使人想起历史上的那次著名的战役⑩。在这一意义上,“奥斯特里茨的争吵”带有某种终结的意味。总之,这四件作品都跟窗子有关,不过《大玻璃》和《小玻璃》是透明但承载着图像的窗子,而《新鲜的寡妇》和《奥斯特里茨的争吵》则属于“被封死”的窗子。它们都无法像阿尔贝蒂所设想的那样,把现实转变为图像。 在跟卡巴纳的对话中,杜尚谈到了《大玻璃》跟透视的关系:“透视是非常重要的。《大玻璃》是对透视的一种复原,而透视在那时被彻底忽略和贬低了。对我来说,透视成了绝对科学的东西。”(11)《大玻璃》上的内容十分庞杂,体现了杜尚1912~1923年间的各种思考和探索。上半部分的主体是“新娘”和“银河”,下半部分除了“九个单身汉模子”之外,还有“滑翔机”、“巧克力磨”和“眼科见证”等。其中的“滑翔机”和“巧克力磨”都是按照严格的透视关系画出来的。“滑翔机”的透视关系画得如此准确,乃至如果我们沿着它的纵向线条延伸,可以发现它的消失点正好位于《大玻璃》中间铰页横梁的中央(如下图)。 根据杜尚为《大玻璃》准备的笔记(例如1934年复制出版的《绿盒子》)和其他相关研究,我们可以看出,《大玻璃》实际上涉及到三个方面的问题:透视、四维空间、动态图像(或者说用图像表现运动过程)。这三个问题是相互联系的。

杜尚《大玻璃》中的透视关系示意图 杜尚对透视的兴趣可能是从1912年开始的。这一年的4月,他的《下楼梯的裸体2》被独立沙龙的立体派画展拒绝,随后,出于对艺术界的厌倦,他在巴黎的一个图书馆找了一份图书管理员的工作,有机会接触到一些关于透视的书籍。不过,由于受到有关四维空间讨论的影响,杜尚主要是从“投射”的角度来理解透视的。在跟卡巴纳的访谈中,杜尚谈到: 由于我发现人可以从三维的物体得到一个投影,无论什么样的物体都可以——正如太阳在地球上的投射可以造成二维投影——通过简单的智力推理,我认为,四维可以投射出一个三维的物体,或者换一种说法,我们习以为常的任何三维的物体,都是某种我们不熟悉的四维之物的投影……《大玻璃》中的“新娘”就是基于这种想法的,仿佛它是四维物体的投影。(12) 这就是说,《大玻璃》上的“新娘”,尽管是一个二维的形象,但这个二维形象可以看作是一个三维物体的投影,而三维物体又是四维物体的投影。从这个角度看,透视在本质上是一种投射关系,也就是三维物体在二维平面上的投影。如前所述,阿尔贝蒂曾经把绘画平面设想为一扇“打开的窗子”,也就是一个透明的平面。杜尚把各种形象画在透明的玻璃上,可以说是按照阿尔贝蒂的设想来制作的。但这样一种处理方式恰恰暴露出了阿尔贝蒂设想中的矛盾,即绘画平面不能是透明的。利奥塔指出,《大玻璃》的下半部分基本上符合正确的透视法则,“但因为载体是由透明的玻璃构成的,吊诡的是,眼睛不能穿过它去探索虚拟空间。当它穿过去的时候,碰到的是玻璃后面‘真实’的物体”(13)。

迈布里奇下楼梯的女子 1887年 《大玻璃》上方的“新娘”形象实际上来自杜尚的一幅油画《新娘》(1912)。而《新娘》中的女子形象又是从同一年的《从处女到新娘》演变而来的。这两幅画是杜尚在1912年7、8月间逗留慕尼黑时完成的,同时完成的还有两幅《处女》素描。这些作品的处理方式基本相似,都是用机械的形体来刻画处于运动状态的人物。实际上,这种形象的谱系还可以追溯到《下楼梯的裸体》和《火车上忧伤的年轻人》(1911)。《下楼梯的裸体》有两个版本,分别画于1911年和1912年。1912年的《下楼梯的裸体》后来参加纽约的军械库展览,引起轰动。 把新娘的形象追溯到《下楼梯的裸体》就可以看出,这个形象序列的基本主题是用图像表现运动过程。杜尚承认,这幅画的创作受到了马雷(Etenne Jules Marey)发明的连续摄影启发。跟马雷同时在连续摄影这一领域进行探索的,还有英国摄影师迈布里奇(Eadweard Muybridge)。迈布里奇的著名研究成果是1878年用连续摄影证实了马在奔跑的时候四脚是离开地面的。1887年,迈布里奇的著作《动物运动》(Animal Locomotion)出版,其中的《下楼梯的女子》在题材上跟杜尚的《下楼梯的裸体》非常相似,因此很多人都认为它是杜尚的灵感来源。 四、虚拟图像 杜尚把透视看作一种“投射”,因此就把它跟四维空间联系了起来。那么作为“投射”的透视是否也跟动态图像有关呢?为了说明这个问题,我们需要把《大玻璃》和《给定》结合起来考察。《给定》的正式标题是《给定:1.瀑布,2.煤气灯》(

donnés:1° la chute d'eau/2°le gaz d'éclairage),这是由一间小房子构成的装置。房间外面是一扇封闭的木门,门上有两个窥视孔,可以看到房间里的场景;房间里面,远处是一片有瀑布的风景,近处有一个仰卧的女人体模型,手里举着一盏煤气灯。《给定》和《大玻璃》之间的关联可以概括为两点:第一,它们都是对女裸体的观看;第二,《给定》这个标题实际上出自杜尚为《大玻璃》准备的笔记: 给定 1.瀑布 2.煤气灯 我们就可以确定[一组]似乎使彼此都必须遵循某些规则的各种事实之接续的瞬间静止状态[或寓意表象]的条件,以便将下述二者之间的一致性符号析离出来,即,一方面是这种静止状态(包括所有不可计数的偏离),另一方面是一种对可能性的选择,这些可能性由上述规则授权并决定它们。(14) 这里的关键词是“瞬间静止状态”。“给定”这个表达式的字面意义是:如果满足“瀑布”和“煤气灯”这两个前提,就可以确定一个运动过程的“瞬间静止状态”是什么样子。“瀑布”的法文本义是“水的落下”,“煤气灯”的法文本义是“照明的气体”,这是水和气两种元素的运动状态。瀑布跟火焰一样,是没有固定形体的,我们把握到的永远只是其变化过程中的一种“瞬间静止状态”。从这个意义上说,无论是《大玻璃》中的新娘还是《给定》中的裸体女模型,都属于一个运动过程的“瞬间静止状态”。换言之,两件作品中的女裸体都是时间性的图像。如利奥塔所说:“《大玻璃》与最后的作品《给定》之间的关系,本身就是投射或一组投射……《大玻璃》的时间是尚未被剥光的时间;《给定》的时间是已经被剥光的时间。《大玻璃》是裸体的‘延迟’;《给定》是裸体的先行发生。要看这位女人自己脱光躺下,在《大玻璃》那里太早,在《给定》阶段又太晚。”(15)利奥塔所说的“延迟”,实际上是借用杜尚本人的说法: 用“延迟”而不是图像或绘画;玻璃上的图像变成玻璃中的延迟——但玻璃中的延迟不是指玻璃上的图像。 仅仅是一种接续的方式,不再把这里的事物看作图像——使它以最一般的方式延迟成为可能,不是在延迟所具有的不同意义上,而是在它们不确定的复合中“延迟”——/一种玻璃中的延迟,正如你说散文中的诗或银器中的痰盂那样。(16) 杜尚在这里说的是,应该把《大玻璃》中的新娘看作一种“延迟”而不是图像或绘画。所谓“延迟”,指的是这个形象处在时间之中,而不是固定或静止的图像。这种说法再一次表明,《大玻璃》中的新娘形象是具有时间性的,延续的是《下楼梯的裸体》系列作品的主题。不仅如此,在关于《大玻璃》的笔记中杜尚还提到:“这种表现剥光瞬间的电影开花(cinematic blossoming),应该被移植到新娘的心轴(arbor-type)……新娘在两个表象中暴露自己的裸体:一是被单身汉剥光,二是新娘自愿的——想象的剥光。整个开花,上面部分和图像的顶部,就取决于这两个纯粹处女表象的配合——取决于它们之间的冲突。”(17)“电影开花”是一个非常奇怪的说法,但联系图像的时间性这个问题来看,它显然是跟运动过程的“瞬间静止状态”密切相关的。有了这个着眼点,回头再看杜尚在这些作品的标题中使用的词语,如“处女”、“新娘”、“剥光”,就会发现它们无不具有时间意味:正如“开花”是“花苞”和“花朵”之间一个短暂的过渡阶段那样,“新娘”也是“处女”和“妻子”之间的一个短暂的过渡阶段,“剥光”也是“着衣”和“裸体”之间的一个短暂的过渡阶段。

杜尚 给定:1.瀑布,2.煤气灯 1946~1966年 我们知道,图像一旦画成就被固定下来了,怎么容纳时间呢?就在杜尚对图像的时间性问题感兴趣的时候,意大利的未来主义者也提出了他们的主张,要求用图像表现运动。甚至杜尚的后一幅《下楼梯的裸体》之所以被立体派展览拒绝,也是因为它有未来主义的嫌疑。不过从种种迹象看,在图像的时间性这个问题上,杜尚跟未来主义者的思考方向是不一样的。未来主义试图用静止的图像来表现运动,而杜尚则认识到,“当你想描绘一架飞行中的飞机时,你不会把它画成静物”(18)。那么如何处理这个矛盾呢?杜尚说:“在《下楼梯的裸女》中我想创作出一种关于运动的静止图像。运动是一种抽象,一种在绘画中的推演,我们不需要知道是否一个真实的人正在走下一个同样真实的楼梯。从根本上说,运动存在于观众眼中,是观众把运动结合进绘画之中的。”(19) 这样就把问题引向了图像的虚拟性这个方向。虚拟性在这里指的是图像只作为一种视觉现象存在于观众的眼睛里,而不具有物质的形体。在考虑这个问题时,杜尚曾谈到:“虚拟性作为第四个维度。不是处于感觉表象中的现实,而是一个体积的虚拟再现(类似于它在镜子里的映像)。”(20)实际上,虽然《大玻璃》中的新娘是从《下楼梯的裸体》发展而来的,但跟后者相比,其运动感反而不那么强烈。杜尚似乎主要是把这个新娘作为虚拟图像而不是运动图像来呈现的。用他本人的话说,《大玻璃》中新娘的被“剥光”不是一种视网膜图像,也就是说不是眼睛直接看到的东西,而是一种“延迟”,需要观众通过想象加以补充。 《给定》的虚拟性则体现在木门上的两个窥视孔上,这是借鉴了立体镜的原理。立体镜要求观看者用两只眼睛分别注视两张一模一样的照片,在自己的感觉中把它们合成为一个图像。这种图像显然是虚拟的,只出现在观看者的视觉中。1918年,杜尚曾制作过一份《手绘立体镜照片》,以海景为背景,空中飘浮着一个透视示意图,也就是两个视觉锥体相交于一个平面。这个纺锤形的视觉锥体可以说是一种双重的虚拟图像:一方面,它们本身并不是真实存在的物体,而是阿尔贝蒂等人设想出来的;另一方面,它们现在是出现在立体镜这种虚拟的图像中。如让·克莱尔在讨论这件作品时指出的:“在单眼视觉中用以把三维世界简化到二维平面上的透视规则,回过头来,又用在双眼视觉中,使平面的几何形象产生一种具有幻觉性体积感的虚拟图像。”(21) 回到本小节开题的问题:透视和动态图像有什么关系?从上述分析可以看出,杜尚是以一种新的方式来理解透视和观看的。他首先把透视理解为一种投射,然后又把《下楼梯的裸体》中的那种动态图像转换为虚拟图像。因此,如果说阿尔贝蒂提出的透视理论关注的是三维空间向二维空间的投射,那么杜尚的《大玻璃》和《给定》所涉及的“透视”,就是四维空间向三维空间的投射。正如我们在透视图像中可以感受到虚拟的三维深度一样,我们在虚拟图像中也可以感受到第四个维度。《大玻璃》中图像的虚拟性并不明显,《给定》则通过立体镜原理把实际的场景转换成了虚拟图像。在杜尚的时代,电视还没有出现,但电影和镜子里的图像已经可以作为虚拟图像来把握:它们都是可动的,不具有物质性的形体。 尽管本文认为杜尚的作品已经包含了对虚拟图像的思考,但对于虚拟图像的认识,在杜尚和德布雷之间可能还是有一定的差异。德布雷强调媒介的作用,意味着电视这一类的虚拟图像是以技术媒介为基础的;而如果像杜尚那样把镜子里的影像也看作虚拟图像,那么虚拟图像的谱系就可以追溯得更远。粗略地说,但凡只在某一特定时间和媒介中出现并且没有物质形体的图像,都可以视为虚拟图像。根据德布雷和杜尚的相关思考,可以把虚拟图像的特点概括为如下几个方面: 首先,按照杜尚的逻辑,虚拟图像是投射的结果。严格说来,三维物体向二维平面的投射,四维物体向三维空间的投射,都可以产生虚拟效果。不过真正意义上的虚拟图像指的是后者。因此阿尔贝蒂的透视理论所关注的主要问题,即如何准确地再现现实,对于虚拟图像来说似乎已没有多大意义。从德布雷的角度说,虚拟图像改变了图像与现实的关系,使图像从先前对现实的“模仿”转变为对现实的“模拟”。 其次,虚拟图像没有物质形体,是一种在时间中存在的图像,包括动态图像。从立体镜中看到的是虚拟图像。另一方面,迈布里奇用摄影把一个动态分解为若干静态图像,而虚拟图像正是静止图像在观看者的视觉中合成为一个动态的时候产生的。换言之,虚拟图像不是物品,因此无法像传统的美学那样从风格、形式等角度来加以把握。 最后,虚拟图像主要依托于技术媒介,因此这种图像的历史也不同于传统的线性艺术史。达弥施声称,摄影不但没有历史,无法建立历史,甚至会“固执地动摇历史这一概念”(22)。这一点也适用于虚拟图像。我们是通过技术媒介(如电视、数码相机、手机、电脑等)来接触虚拟图像的,但是以摄影为起点,每一种技术媒介都可以容纳其他媒介上的图像。当某个图像,例如杜尚的油画《下楼梯的裸体》,从一种虚拟媒介(如手机)转移到另一种虚拟媒介(如电脑)上时,它不会同时带上虚拟媒介本身的印记,因此我们不会在意、也无法考证它在媒介中转移的历史。最终我们记住的,可能还是该物理图像的创作时间:1912年。 注释: ①参见德布雷《媒介学引论》,刘文玲译,陈卫星审译,中国传媒大学出版社,2014年版;《图像的生与死》,黄迅余、黄建华译,华东师范大学出版社,2014年版。“言辞圈”、“图形圈”、“视像圈”是本文的译法。这三个词,《媒介学引论》分别译作“话语圈”、“图文圈”、“视频圈”,《图像的生与死》分别译作“字符领域”、“图形领域”、“视像领域”。 ②德布雷关于三个媒介圈的详细图表,见《图像的生与死》第187~188页。本文中的这个图表省略了若干项目,并参照其英文翻译作了适当的修改。该图表的英文翻译见Regis Debray,Media Manifestos:On the Technological Transmission of Cultural Forms,tran.Eric Rauth,London:Verso,1996,p.172。 ③德布雷:《媒介学引论》,第46页。 ④Régis Debray,Einführung in die Mediologie,trans.Susanne L

tscher,Stuttgart:Haupt Verlag,2003,S.60. ⑤⑥德布雷:《图像的生与死》,第188~189页,第183页。 ⑦⑨阿尔贝蒂:《论绘画》,古贝尔、巴符洛夫编《返回源始——艺术大师论艺术》,刘惠民译,文化艺术出版社,1997年版,第20页,第21页。 ⑧Hans Belting,Das Ende der Kunstgeschichite:Eine Revision nach zehn Jahren,München:Beck,2002,S.7~8. ⑩1805年,拿破仑在奥斯特里茨(今捷克境内)取得对俄国—奥地利联军的决定性胜利。奥地利皇帝弗朗茨二世被迫取消神圣罗马帝国皇帝的称号,神圣罗马帝国正式灭亡。 (11)(12)(18)(19)Pierre Cabanne,Dialogues with Marcel Duchamp,trans.Ron Padgett,Cambridge,Mass.:Da Capo Press,1987,p.38,p.40,p.31,p.30. (13)(15)Jean-

Lyotard,Duchamp’s TARNS/formers,Venice,CA.:The Lapis Press,1990,p.34,pp.35~36. (14)(16)(17)(20)Michel Sanouillet and Elmer Peterson(eds.),The Writings of Marcel Duchamp,Cambridge,Mass:Da Capo Press,1989,pp.27~28,p.26,p.42,p.99. (21)Jean Clair,“Opticeries”,October,Vol.5(Summer,1978):103. (22)参见于贝尔·达弥施《落差:经受摄影的考验》,董强译,广西师范大学出版社,2011年版,第23页。

标签:艺术论文; 杜尚论文; 视觉文化论文; 透视原理论文; 图像融合论文; 楼梯论文;

窗口、形象感知与艺术史--兼论杜尚作品中的“虚拟形象”_艺术论文

下载Doc文档