摘要:我国溶岩地区分布范围极广,溶蚀裂隙普遍发育,这对工程建设中桩基础的安全危害极大。传统方法通过钻探来进行岩溶勘察,不仅工作量繁重、耗资巨大,且通常岩溶发育情况复杂、现场施工干扰极大,严重增加了岩溶勘察难度。针对诸多问题,采用地震CT与管波探测法综合勘察,结合钻孔资料,详细介绍了地震CT法及管波探测法在井间岩溶勘察的应用效果。

关键词:跨孔弹性波CT法;管波探测法;岩溶勘察;应用

1 概述

跨孔弹性波CT法在塔楼范围内布置,在沿建筑物周边和角点的控制性钻孔之间布置剖面,用于探明持力层、下卧层的完整性及岩溶洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层的发育分布情况和连通性。要求精度优于跨孔间距的1/10。

管波探测法在塔楼范围内桩直径≧1000mm的超前钻孔中开展,用于查明桩身直径范围的持力层的完整性及岩溶洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层的整体发育分布情况,要求精度不低于0.3m。

2 施工方法技术

2.1 跨孔弹性波CT法

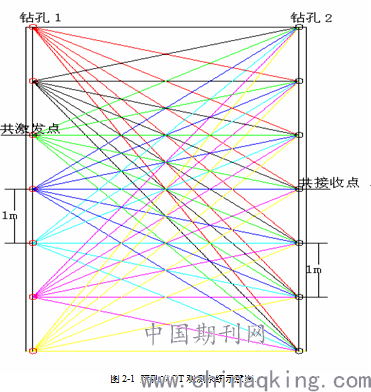

本次工作使用跨孔式CT观测系统,即以一个钻孔为发射孔,另一个钻孔为接收孔,在发射孔按1.0m间距设置激发点,在接收孔按1.0m间距设置接收点,对于每一个激发点,在全部接收点进行接收,具体见图2-1。

2.2 管波探测法

现场试验确定,采用自激自收观测系统,发射电压为414~857V,收发探头间距0.6m,测点间距0.1m,测试方式按从下至上进行。

3 资料的地质解释

3.1跨孔弹性波CT法资料解释原则

根据工程需要,本次勘察工作中,跨孔弹性波CT法资料的地质解释主要解释跨孔弹性波CT法剖面中存在的溶洞、软弱夹层、节理裂隙发育带及中(微)风化岩面,地质解释的原则为:

1)先对钻探资料及波速影像图进行充分的综合分析、对比,确定各类岩土层的波速范围及特征。

2)根据综合分析、对比确定的岩土层波速范围和特征进行岩土层分类。

3)根据岩土层分类对波速影像进行地质解释。

3.2 管波探测法原理及资料解释原则

根据波动理论,在充满液体的钻孔中,任何扰动,都会产生沿钻孔轴向传播的管波(司通莱波),管波在孔液和孔壁外一定范围内传播。管波在传播过程中,在存在波阻抗差异(波阻抗Z为介质的弹性波速度V与介质密度的乘积)的界面处发生透射和反射,反射波的振幅:A=A0R,[R=(Z1-Z2)/(Z1+Z2)]

其中A0为入射波的振幅,R为界面的反射系数,Z1、Z2为界面两侧介质的波阻抗。反射波的振幅的强弱反映了界面的波阻抗差异。

根据现有观测系统,反射管波的同相轴为视速度稳定的倾斜波组。当岩土层中不存在波阻抗差异界面或界面两侧波阻抗差异不大时,管波扫描剖面(时间剖面)中只有与(平行与钻孔轴线的)空间轴平行的直达波组,无明显的反射波组(剖面中的倾斜波组)。当岩土层中存在明显的波阻抗差异界面时,管波扫描剖面(时间剖面)中除存在明显的直达波组外,还存在明显的反射波组,即剖面中的倾斜波组。

也就是说,在剖面中存在明显的倾斜反射波组的位置,必定存在波阻抗差异界面。对灰岩地区,波阻抗差异界面即为孔中、孔旁溶洞边界或软弱夹层顶底界面。管波探测法的原理就是通过分析反射管波的波幅特征,探测波阻抗差异界面,通过对界面的解释,推断孔旁溶洞或软弱夹层的发育情况。根据波动理论中的半波长理论,管波探测法的探测范围为以钻孔中心为圆心,半径为管波波长的1/2的圆柱状空间。考察管波探测时间剖面,各钻孔中管波的波长均不相同,但总体上,约2.0m,即管波探测法的探测半径约为1.0m。

根据管波探测法的探测原理,结合钻孔揭露的岩土分层情况,对发现的波阻抗差异界面进行地质解释,找寻孔中及孔旁岩溶边界或软弱夹层顶底界面。其判别准则如下:

a、无倾斜反射波组的基岩段为完整基岩段。

b、存在振幅较大的倾斜反射波组的位置,一般为孔中、孔旁溶洞的边界,或钻孔穿过波阻抗差异较大的软弱夹层。

c、存在振幅较小的倾斜反射波组的位置,同时直达波速度较大时(直达波同相轴平直),一般为钻孔穿过存在波阻抗差异较小的软弱夹层。

d、存在振幅较小的倾斜反射波组的位置,同时直达波速度较小时(直达波同相轴向下弯曲),一般为孔旁岩石裂隙发育。

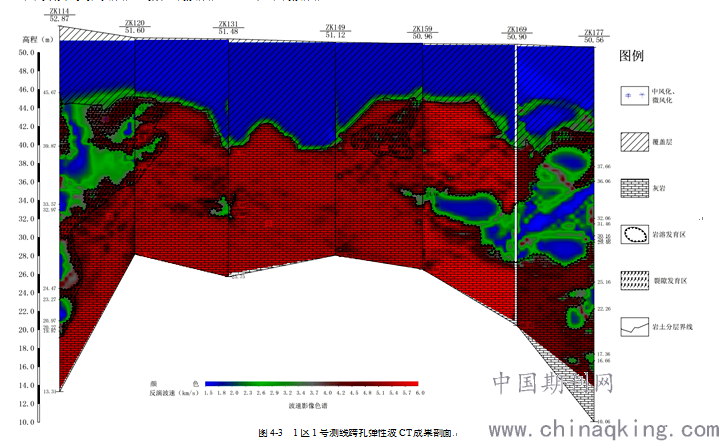

根据上述解释原则确定的岩土层物探分类,对反演波速影像进行解释。CT成果中红色的区域波速高,即为完整基岩。岩溶发育区与周围的完整基岩之间存在明显的波速差异,在反演的波速影像图中十分容易识别,一般在红色的基岩中出现的蓝色或绿色的区域即解释为岩溶发育区。对于部分浅绿色、灰色的区域,波速介于岩溶发育区与完整基岩之间,即解释为溶蚀裂隙发育区。

4、场地物探地质解释成果综合分析

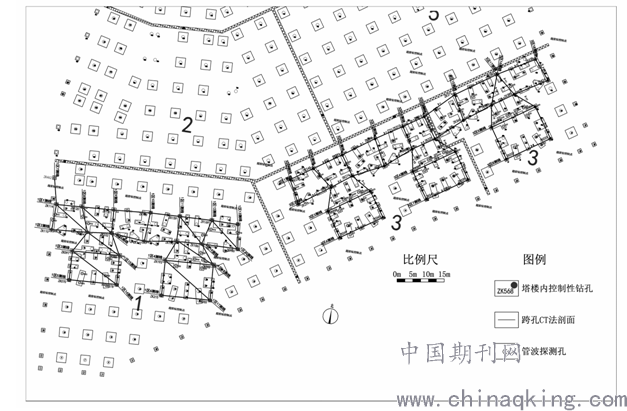

本次工作主要分三个区域,分别为1区,3区和4区。平面位置及测线编号见下图:

图4-1 测区平面图

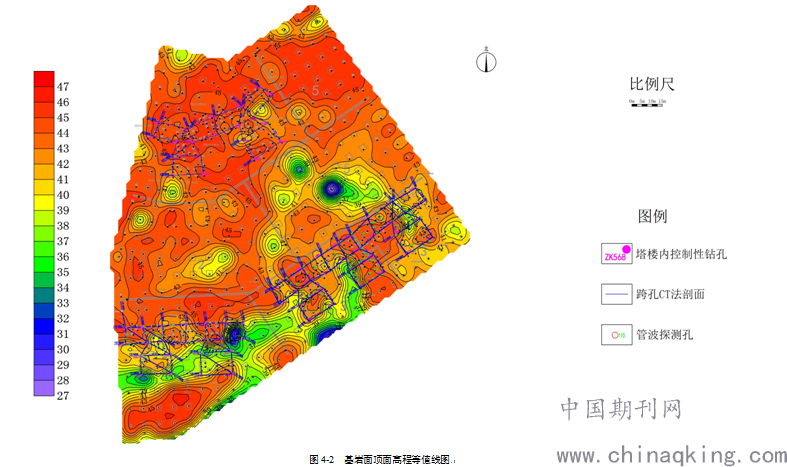

4.1 岩土分层

根据物探成果,将本区岩土划分为两层:土层及基岩。由于覆盖土层、全强风化岩层波速差异较小,物探解释将其归为一层,通称为土层。并根据溶蚀、节理裂隙的发育情况,将中、微风化岩划分为溶蚀裂隙发育区和完整基岩区。基岩面顶面高程等值线图如下:

4.2 岩溶及其充填物

本次物探过程中,跨孔弹性波CT法主要用于探明规模较大的岩溶的发育和分布规律、岩溶的连通性等。因此,岩溶发育情况的综合分析主要应用跨孔弹性波CT法成果。

从1区的跨孔弹性波CT法成果可见,1区整体岩溶发育强烈,但具有不均匀性。岩溶主要集中在两条岩溶强烈发育带上,两条岩溶强烈发育带呈北东向展布,带内岩溶规模大、基本连通。呈现为溶沟、溶槽。且这两个溶沟、溶槽的走向与场地东南的断裂构造走向大致基本一致,可能为伴随河流处断裂构造的破碎带,经过地下水和地表渗透水的冲刷形成的溶沟、溶槽。两条岩溶强烈发育带以外岩溶零星发育。1区1号测线跨孔弹性波CT成果剖面见下图:

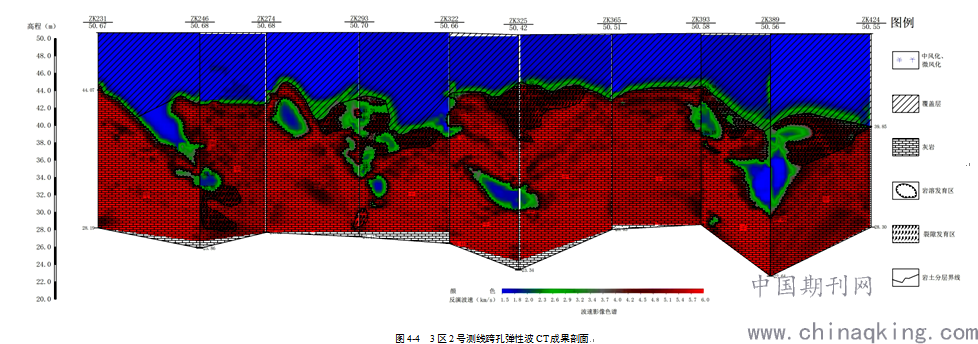

从3区的跨孔弹性波CT法成果可见,3区整体岩溶强烈发育,岩溶发育区域面积大,连通性强。3区2号测线跨孔弹性波CT成果剖面见下图:

从4区的跨孔弹性波CT法成果可见,本区岩溶发育数量少,规模小,基本不连通,整体岩溶发育程度为微弱。

由于溶洞充填物与水的波速差异不大,物探方法难于反映岩溶的充填情况。根据钻孔资料,带内岩溶基本为全充填,充填物主要为可塑状粘性土、粉细砂、中砂及圆砾,钻探时漏水。少量溶洞为半充填,充填物主要为可塑状粘性土、粉细砂、碎块石及圆砾,钻探时漏水。另有少量位于深部、规模较小的溶洞为空洞,钻探时钻杆自动下落、漏水。

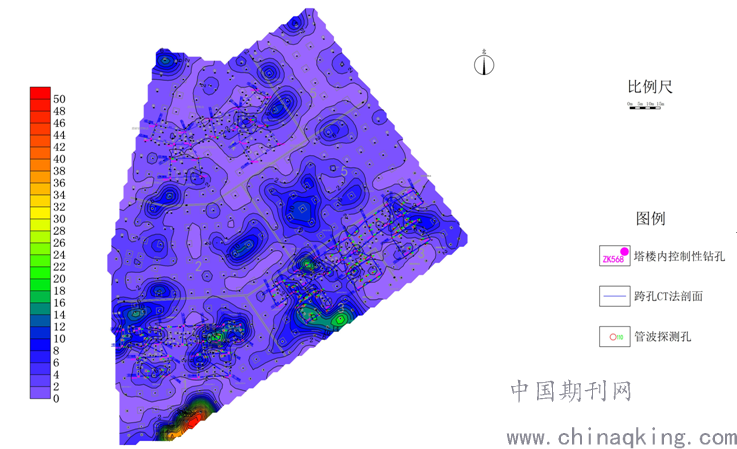

岩溶发育区厚度等值线图如下:

图4-5 岩溶发育区厚度等值线图

4.3 持力层、下卧层完整性

持力层、下卧层完整性分析主要应用跨孔弹性波CT法成果。

1区在两条岩溶强烈发育带以外的区域,完整基岩顶面埋藏浅,持力层、下卧层完整。

在两条岩溶强烈发育带以内,有两种情况。一种为完整基岩顶面埋藏较深,持力层、下卧层完整。其实这是上部岩体大部分已经被溶蚀,仅仅残留小规模岩体,被溶蚀的局域又被土体充填的结果。另一种为上部存在满足厚度的完整岩体,或可作为基桩持力层,完整岩体的顶面埋藏浅,但其下卧层中存在规模较大的连通溶洞。对于这种情况,需要对上部岩体进行验算,如不满足要求,其上的基桩需穿过完整岩体及下卧的岩溶。

3区的桩基持力层、下卧层完整性存在有四种情况。一种为完整基岩顶面埋藏较深,持力层、下卧层完整。其实这是上部岩体大部分已经被溶蚀,仅仅残留小规模岩体,被溶蚀的区域又被土体充填的结果。第二种为上部存在岩溶发育,但岩溶以下存在6.5m的完整岩,可作为持力层,且下卧层完整,第三种为上部存在满足厚度的完整岩体,或可作为基桩持力层,完整岩体的顶面埋藏浅,但其下卧层中存在规模较大的连通溶洞。

4区由于设计底板标高已经调整到49.6m,跨孔弹性波CT法成果表明,岩面最深处标高约39m,并存在一定的起伏,已经不存在采用天然地基的可能。宜采用桩墩结合的基础类型。

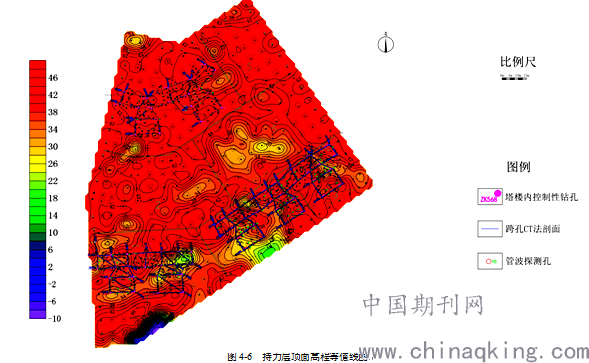

持力层顶面高程等值线图见下图:

4.4 桩位完整性

管波探测法主要用于探明桩位岩溶的发育和分布规律,为桩端高程的设计提供依据,并指导基桩施工。

管波探测法探明了实施的桩位的岩溶发育情况及完整性。根据管波探测法成果,均可为每个桩位确定完整的岩体作为持力层。

由于管波探测法能的探测范围以钻孔为中心,直径约两米,故部分溶洞的深度和钻探揭示的深度存在一定差异,或者管波探测法解释为溶洞的地方钻探并无溶洞,均属正常情况。桩端高程的设计应以管波解释成果为主要依据。某钻孔管波测试成果见下图:

.png)

5、结束语

本次工作使用跨孔弹性波CT法解决了持力层、下卧层完整性及岩溶的空间发育情况,同时使用管波探测法探明了实施的桩位的岩溶发育情况及完整性。经过多个项目的验证,上述两种方法的结合,可以避免一桩多孔,从而节省开支。

论文作者:孙义

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/11/28

标签:岩溶论文; 波速论文; 基岩论文; 钻孔论文; 完整论文; 剖面论文; 阻抗论文; 《基层建设》2017年第24期论文;