摘要:随着计算机技术和信息化水平的高速发展,BIM技术作为建筑信息管理的集成软件,在工程设计、施工、管理中的得到快速的应用。BIM技术在整个工程建设中各节点的工作效率得到提高的同时,能促使建筑行业提高设计及施工水平。本文简要介绍了BIM技术在结构设计中的运用和突破,并浅析BIM技术应用于建筑结构设计中的重要意义。

关键词:BIM技术;建筑结构;设计

1 引言

BIM是建筑信息模型(Building Information Modeling)或者建筑信息管理(Building Information Management)的简称,通俗对BIM的理解为以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,建立起三维的建筑模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。目前的建筑软件只是某个专业的领域应用,例如设计建筑制图的天正建筑,结构设计的PKPM系列。没有那个软件开发者能够提供覆盖建筑从设计到施工到使用的综合应用系统。不同的阶段采用不同的软件工具,就会带来信息的交换与共享在不同的系统就要重新进行手工录入实现信息交换,这样效率大大降低,出错率还非常的高。BIM的出现,是解决这一个问题的途径。本文就BIM技术与结构设计中的应用的问题及优势进行浅析。

2 BIM技术在结构设计运用的问题

现阶段而言,民用建筑大多采用Autodesk Revit实行BIM技术,相对传统的工程结构计算而言。BIM技术在结构设计中运用主要需要解决的两个问题:1、BIM核心建模软件与结构设计软件之间的数据交换识别;2、BIM结构图形表达与结构平法表达的统一性。把这两个问题解决了,才能更好的通过BIM技术和结构计算更好的融合以及通过BIM技术让结构设计和其他专业的协同设计更为紧密。

2.1 BIM核心建模软件与结构设计软件之间的数据交换识别;

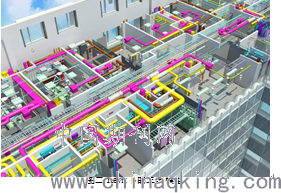

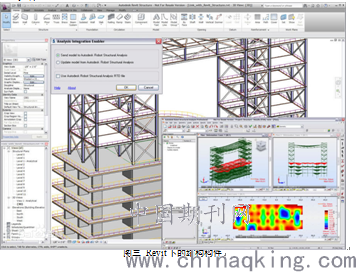

现行国内常用结构设计软件包括PKPM、YJK、ETABS等,通过3个结构模型与Revit的转换测试还存在以下问题,将结构从Revit转入结构设计软件时,多数是通过转换结构分析模型的方式实现数据转换,但此方式只是理论上可行。对于一些不规则的类如网架、网壳、曲面立面(图一)等空间构件节点在三维空间的模型在转换过程中会存在数据丢失和不能识别的问题。BIM 物理模型与结构分析模型的链接障碍是数据转换的难点之一,要实现无缝数据转换,需要有成熟的转换标准或数据接口。以 Revit Structure 为例,其与结构分析软件的数据转换方式主要为 IFC 公共转换标准和 Revit API 二次开发平台。文献[2~4]分析了 IFC 标准在结构设计领域的开发工作及相关评估,认为在理论上,IFC 标准基本满足结构设计的数据需求。但实际应用中,在不同的软件间进行 IFC 文件互相转换时,各大软件商都使用自己的数据库与其显示平台进行对接,由于数据库并未按照 IFC 标准的格式构建,不可避免的出现 IFC 文件输入、输出时造成信息缺失与错误等结果;基于 IFC 的数据转换在真正运用于工程实践之前,尚需要进一步的发展。

2.2 BIM 表达与平法理念的相容问题

基于 Revit 的平法表达的优势在于结构构件平、立、剖视图的协同表达,即一处更改,处处更新,以便减少人为错误并提高效率,但就现行结构设计的平法的表达,需将平法表达纳入 BIM 理念中,实际操作中存在实体配筋与平法符号无法衔接等问题,而且具体操作较为繁琐。目前,采用Revit绘制结构施工图有两种方式:一是将 PKPM 生成的初始平法图以CAD文件的形式导入到Revit中,然后在 Revit 中对导入的平法标注图层进行编辑,达到可以出图的效果;二是基于 Revit 平台,通过拓展速博的共享参数标注族,和个人研发的二维详图智能族,将平法的注释符号和标注文本与 BIM 模型建立联系。这两种方式在于一定程度上实现了平法标签与实体构件之间参数的关联,但仍存在诸多不便之处:(1)对于梁构件,采用共享参数进行平法表达的初衷之一是为了通过对标签中各钢筋参数的统计,然后在特定公式下实现“下料统计”等部分概算内容,但是该目的实现的前提是结构中的梁均为单跨梁,不得出现多跨梁,因为多跨梁个各跨的长度和截面尺寸会存在差异,如果想达到实现统计梁中通长钢筋、上部非通长负筋长度的目的,需要将每一跨梁作为单独的梁对待,这与平法中将多跨梁作为一根梁对待是不符的;(2)对于板构件,其平法表达与梁基本相同,但在 Revit 中板构件为“系统族”构件,而非“自定义族”,故板高度参数 h 的实现依赖于对板名称的定义,即须将板的名称定义为板高;(3)对于柱构件,采用截面注写的平法表达方式与梁构件相同,但目前的柱施工图中多采用列表注写方式,而 Revit 是无法自动生成符合现行平法要求的柱列表注写方式的施工图的。

因此要将平法表达与实体配筋较好的结合,需要实现如下要求:开发相应接口,将结构设计的配筋结果导入到Revit中,实现Revit模型各构件与配筋信息的匹配;利用现代计算机技术,结合平法制图规则和构造详图,对平法标注进行补充定义,添加细部构造诸如钢筋锚固长度等信息,实现平法标注符号和构件实体配筋的关联与驱动,减少实体配筋的工作量,并满足第三方软件的需求。

3BIM技术在传统结构设计中的突破

3.1直观的三维模型

现代建筑结构愈来愈复杂,建筑立面及屋面呈现为空间曲面,传统的二维设计与绘图方式已经无法完成如此复杂的设计,BIM技术的三维建筑模型则可以准确的全面的表现空间曲面,同时三维建筑模型的使用可以使建设方更直观的阅读结构的表达。在方案阶段就能直接表达出结构对建筑的实现方式,以及能通过三维模型直观发现结构与其他专业的矛盾。

3.2标准的参数化设计

研究表明,在结构设计阶段结构工程师花费精力最多的阶段是施工图设计阶段,但对项目呈现最终状态和造价影响的最大阶段是方案设计阶段,这就造成了结构工程师将过多的精力投入到了对项目未来而言并非最重要的阶段。而BIM 拥有的参数化设计克服了这个矛盾。参数化设计是 BIM 的一个核心技术,它分为两个部分: 参数化图元和参数化修改引擎。BIM 模型采用参数化的三维实体信息描述结构单元,将传统 CAD 中点、线、面等元素集成为梁、柱等构件,大部分重复性的及通用的构件被定义为族,族中所有的参数信息不仅包括了构件的几何形状信息,同时包括了大量的非几何信息,如材料信息、逻辑信息等。族中的信息囊括了构件所有的特征及其与其他构件的相互作用关系,可以使构件的模型与真实结构相对应。参数化修改引擎的应用,大大方便了对施工图的修改,BIM 模型的修改是通过参数的调整反映出来的,数字化建筑构件所有信息都以参数的形式保存在 BIM数据库中,数据库中的数据通过图形软件生成三维模型。构件之间的相互关联在数据库的参数中都会体现。参数化修改引擎提供的参数更改技术使用户对建筑设计或文档部分作的任何改动都会改变数据库中的数据,并自动的在 BIM 模型中反映出来,联动的修改与之相关联的其他部分。构件的移动、删除和尺寸的改动所引起的参数变化会引起相关构件的参数产生关联的变化,始终保证 BIM 模型的协调一致,在此基础上生成的所有图纸的一致性也将保持一致,而不必逐一对所有图纸进行检查修改。从而提高了工作效率和工作质量。

以结构设计中非常复杂的钢结构网架节点设计为例,基于BIM 的软件可以反映节点的空间位置,并将其与杆件信息及其他节点相关联,当节点空间位置发生变动后,杆件的位置必然随之联动变化,此时我们只需要更改直接改变的节点参数信息,与之相关联的构件信息会联动修改,同时 BIM 三维模型亦将形成新的实体。所有出现此节点的视图和图纸会自动作相应的移动,所有相关尺寸也会更正。参数化图元与参数化修改引擎带来的双向联动性和即时性,及全面传递变动的特性,带来了内部协调一致。可靠的模型,这将使各专业的施工图由于某个专业的修改导致专业间矛盾的问题得于解决。使得施工图设计的质量得以更精细化。

3.3清晰的设计流程

目前传统的设计流程是利用 PKPM 等有限元结构分析软件进行结构建模、整体空间受力和变形分析及截面设计,然后利用二维 CAD 等绘图软件来绘制传统的施工图。基于 BIM 技术的结构设计流程是:(1)结构工程师从 BIM数据库中导出建筑几何信息,结构工程师设计结构方案阶段模型并进行简化的结构分析,通过不断的调整与改进,完成初步的结构选型与布置; (2) 建立初步分析阶段模型,导入结构有限元软件进行结构受力与变形计算,完成截面设计,在这个过程中仍要不断调整,各专业评估结构模型,输入 BIM 数据库,利用 BIM 软件完成施工图设计。打破传统的到施工图阶段结构工程师才比较深入的去设计结构模型。从而结构工程师能从方案阶段参与到结构设计,对工程的造价控制起到很好的控制。

5结语

综上所述,BIM带给工程行业是里程碑的改变,但在改变过程中还存在一些问题需要去完善,在建筑结构设计过程中,不断地进行BIM技术的应用研究和标准的统一,总结经验,才能够促进建筑结构设计的更好发展,为整个建筑行业创造更大的效益。只有在建筑结构设计中,真正地将BIM技术应用好,才能够提高建筑结构设计的整体质量,保障建筑结构的安全性、经济性、美观及舒适性。

参考文献

[1]杨党辉,苏原,孙明.BIM 技术在结构设计中的应用问题分析.第二十三届全国高层建筑结构学术会议论文 2014.

[2]M. Hassanien Serror, J. Inoue et al. Building on IFC: e-interaction with/within structural design domain[C]// Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering. Montreal, Canada, 2006:316-325.

[3]Ayako Yasaka, Hiromi Kataoka et al. The development of the reinforced-concrete structural model on IFC specification[C]// Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering. Montreal, Canada, 2006:3116-3125.

[4] Caiyun Wan, Po-Han Chen et al. Assessment of IFCs for structural analysis domain [J]. Journal of Information Technology in Construction, 2004, 9:75-95.

[5]王志强,武栋,李芳.BIM技术对结构设计的改变.山西建筑.2014.12::47~48

[6]赵清清,刘岩,王宇.基于BIM的平法施工图表达探讨[J].土木建筑工程信息技术,2012,4(2):64-70.

[7]中国建筑标准设计研究院.混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101-1[S].中国计划出版社,2011.

论文作者:秦健华

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/11/16

标签:结构论文; 构件论文; 结构设计论文; 模型论文; 参数论文; 建筑论文; 平法论文; 《基层建设》2017年第24期论文;