关键词:大学生;焦虑;抑郁;影响因素

国内外研究发现,焦虑和抑郁的发生率在不断增加,已经成为危害人类健康和影响生活质量的重要因素之一。大学生是国家的中流砥柱,大学生的心理素质直接关系到中国未来的发展[1]。调查结果表明,大学生心理健康低于全国平均水平,其中焦虑症和抑郁症是检出率最高、致残性最高的心理健康疾病。因此做好大学生心理健康教育、全面提高大学生心理健康水平,加强对大学生焦虑和抑郁的研究有重要的理论和实践意义。本研究旨在调查分析某高校在校大学生的抑郁、焦虑现状及其相关影响因素,为制定大学生心理问题防治对策提供依据。

1对象与方法

某校在校大学生。利用现况调查样本量计算公式,经查阅文献可知焦虑检出率A=40.2%,抑郁检出率A=30.4%63。校验水准a=0.05,1an=1.96;容许误差d=0.化。将P、P2分别代入公式计算,取两者样本量计算结果较大者,最终样本量不应小于880。

1.2.2调查工具

问卷主要包括三部分内容:第一部分为一般情况调查表,包括调查对象的性别、年级、专业类型、生源地、家庭类型等内容;第二部分为焦虑自评量表(SAS);第三部分为抑郁自评量表(SDS)。

1.2.3调查方法

本次采用分层整群抽样的方法,在某高校随机选取4个学院,然后在所选取学院中随机抽取18个班级发放调查问卷,以不记名的方式独立填写问卷,问卷填写核查后当场收回。

1.3判断标准

SAS共分20个调查项目,因子分为0~4分,将20个项目的各个得分相加即得粗分,用粗分乘以1.25以后取整数部分,得到标准分。按照中国常模结果,焦虑自评量表标准分的分界值为50分,其中50分以下为无焦虑,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,70分及以上为重度焦虑69;SDS共分20个调查项目,因子分为0~4分,将20个项目的各个得分相加即得粗分,用粗分乘以1.25以后取整数部分,得到标准分[2]。按照中国常模结果,SDS标准分的分界值为53分,其中53分以下为无抑郁,53~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,73分及以上为重度抑郁。

1.4统计分析

调查问卷使用Epidata3.2进行数据录入,使用SPSS22.0统计软件包进行数据处理。

2结果

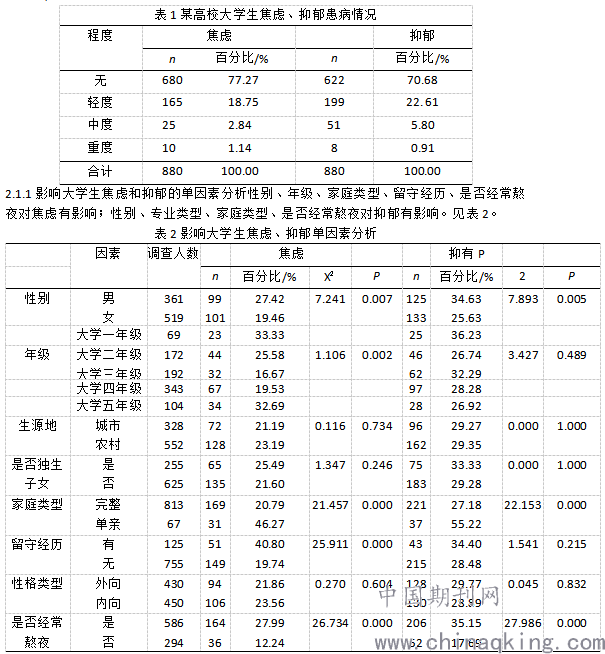

2.1大学生焦虑和抑郁现状在880名接受调查在校大学生中,焦虑200人,焦虑患病率为22.73%;抑郁258人,抑郁患病率为29. 32%。见表1。

2.1.2影响大学生焦虑、抑郁的多因素Logistic回归分析

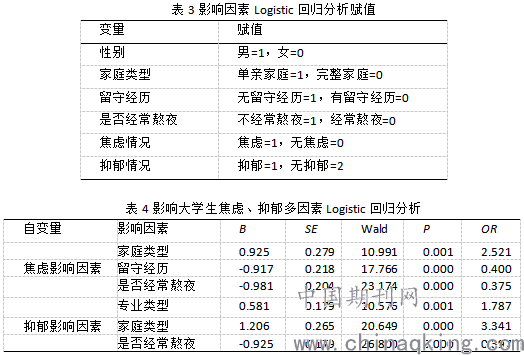

将是否焦虑、抑郁作为因变量,将性别、年级、专业类型、生源地、是否为独生子女、家庭类型、留守经历、性格类型、是否经常熬夜作为自变量,对焦虑、抑郁情况进行Logistic回归分析。各变量赋值见表3。性别、家庭类型、留守经历、是否经常熬夜对是否焦虑有影响;专业类型、家庭类型、是否经常熬夜对是否抑郁有影响,见表4。

3讨论

通过本次调查研究发现,在校大学生中,焦虑人数占总人数的22.73%,抑郁人数占总人数的29.32%。本次调查结果与相关研究结果相近,说明了焦虑和抑郁在大学生群体之中是普遍存在的。此外本研究结果与有些文献的调查结果不尽相同,分析产生这些差异的原因可能是与不同地区的地域性、不同家庭环境等因素有关。

3.1焦虑和抑郁主要影响因素

3.1.1家庭类型

通过本次调查研究发现,不同家庭类型对驻保某高校在校大学生焦虑及抑郁状况的影响有统计学意义,不论是焦虑还是抑郁,生活在单亲家庭的学生阳性检出率均明显高于生活在完整家庭的学生,生活在单亲家庭的学生自评量表平均分也均高于生活在完整家庭的学生。单亲家庭学生因为家庭不完整,所以受到的关爱不够,导致安全感不足,因而较完整家庭的学生更容易滋生出自卑的心理,进入自我封闭的空间,从而造成与人沟通交流的极大障碍,长此以往,很容易产生焦虑和抑郁等心理健康疾病[3]。

3.1.2是否经常熬夜

不论是焦虑还是抑郁,经常熬夜的学生阳性检出率均明显高于不经常熬夜的学生,经常熬夜的学生自评量表平均分也均高于不经常熬夜的学生。大学生生活较为自由,所以很多学生逐渐养成熬夜习惯。而在夜晚缺乏人与人之间的交流,容易把自身处在一个孤独的环境中。由于生物钟的错乱,长期熬夜会导致心神不宁、烦躁不安,从而滋生焦虑和抑郁等各种心理问题[4]。而焦虑和抑郁人群由于自身心理特点,夜晚难以入睡,从而陷入一种恶性循环,严重影响到大学生的心理健康。

3.1.3留守经历

调查结果表明,有留守经历的学生焦虑检出率明显高于无留守经历的学生,焦虑自评量表有留守经历的学生平均分也高于无留守经历的学生。长期的单亲监护或隔代监护,甚至是他人监护、无人监护,使留守学生无法像其他学生那样得到父母更多的爱与关注,很容易产生孤独无靠心理,内心较封闭,自信心不足。而且缺乏父母的心理疏导和引领,所以较无留守经历的学生,更容易产生焦虑等心理疾病[5]。

3.1.4社会方面

针对目前大学生焦虑和抑郁高检出率的现状,相关部门有必要采取适当措施[6]:(1)利用电视、网络等传媒,广泛宣传焦虑和抑郁相关知识、心理健康知识,加强社会对焦虑和抑郁的关注度,引导大学生群体自觉养成良好的生活方式和健康的行为习惯;(2)增大心理健康建设经费的投入,创造支持性环境。如在大学创设心理咨询室,加速培养高质量的心理医师,充分发挥其在心理健康教育方面的引导作用。

3.1.5学校方面

(1)加强教师队伍建设,教师是学校与学生沟通的桥梁,良好的师资条件有利于积极引导学生的心理健康;(2)从专题讲座、开展社交活动等方面加强学生人际交往的能力,良好的人际关系是大学生心理健康水平、社会适应能力的综合体现[7];(3)关注大学生的心理健康,开设有利于提高学生心理素质的人文课程,举办心理健康知识相关活动。

3.1.6学生方面

(1)积极培养自身人际交往的能力,提高自身应对挫折的能力;(2)有心理问题及时与父母、老师或者专业的心理医师进行心理咨询,注重学习心理健康相关知识;(3)早睡早起,避免熬夜,平时加强体育锻炼,养成健康的生活方式[8]。

3.2思想政治工作指导解决大学生焦虑问题的措施

思想政治教育与心理健康教育的结合是思想政治教育科学化的重要成果,是培养大学生心态的内在要求。要在“以人为本”理念指导下,围绕育人的总目标,通过内容的相互融合、方法的综合运用,建设一支高水平队伍,才能实现培育大学生心态的整体目标。

3.2.1教育内容互为支撑,解决大学生的心理困惑。

思想政治教育和心理健康教育在培育大学生心态上,虽然在内容上各有侧重,但是,在实现人的全面发展的共同目标统摄下,二者是相互联系渗透的。思想政治教育在大学生心态培养中,要融合心理健康的内容,拓展思想政治教育内容体系,多方位培养心理素质和化解心理困惑。第一,将培养积极心理素质作为大学生思想政治教育的重要内容。积极的心理素质体现为大学生具备良好的个性、较强的心理适应力、积极的内生动力、健康的心态,这些都有机联系和渗透在大学生的其他素质之中,大学生的焦虑问题,更重要的是思想、品德、行为习惯和观念因素,思想政治教育对大学生积极人格的培育、增进积极的情绪体验有不可替代的作用,培育大学生的心理承受力、意志品质、心理调适能力应成为思想政治教育的内容,从思想层面上提升大学生的心理素质,发挥培育大学生心态的主导作用[9]。

大学生健康心态的培育是一个复杂的心理思想过程,思想政治教育要关注跟踪大学生的思想心理状态,与心理健康教育高度融合,系统分析把握健康心态的影响因素和形成机理,发展培育积极因素,管控消极因素,使健康心态在维护与发展中建立起来。思想政治教育要借鉴汲取大学生心理健康教育知识技能和方法,取长补短,灵活运用,优化教育方法,将思想教育和心理疏导有机结合。

第一,建立发展性主动引导型教育方法。

高校思想政治教育具有特殊优势地位,在培育大学生心态中,要克服心理健康教育消极预防、被动矫治的弊端,积极开展发展性心理辅导,也就是依据大学生的性格特征,应用发展性心理咨询理论,制定大学生个体全面发展目标,作为健康心态培育的系统化指向,用正向、进步、发展的教育,塑造培育大学生群体积极心理素质的内在要素,既起到对心理问题的积极预防,也培育健康心态的最好路径。

第二,以思想教育主导的心理咨询方法.

在思想政治教育中通过大学生的思想行为问题,可以发现他们的焦虑心理问题和隐性心理问题,要立足于解决他们的思想问题入手,引导他们自我反省,进行思想疏导,再有针对性地通过心理咨询和心理辅导,帮助他们进行心理调适,使其调整心态,促使大学生不断在较高的层次上完善和发展自我,健全人格,实现思想政治教育在培育社会心态的功能。

第三,师资力量有机结合,优化健康心态的培育队伍。

高校思想政治教育和心理健康教育两支队伍,都有培育大学生心态的重要职责,需要相互配合协调一致,优势互补,形成合力。首先,打造一支综合素质高,掌握心理知识技能的思想政治教育队伍。高校要重视对思想政治教育队伍的心理健康与疏导培训,通过知识普及和专业化的学习,把握大学生焦虑心理问题的特点,研究大学生心理发展规律,提高心理健康意识,掌握大学生心理辅导方法技巧,在心理健康教育教师的配合下,开展大学生健康心态的教育培育工作。其次,建立与心理健康教育队伍的互动合作工作机制。要赋予心理健康教育队伍培育大学生健康心态的职责任务,分工合作和高度融合,生的理性认知和自我教育,进行思想疏导,开展心理引导和心态调适,培育健康心态;心理健康教育教师,要从高校心理建设入手,普及心理健康知识和心理辅导,进行心理疏导,开展心理咨询和矫治。对影响大学生群体和个体心态的消极思想心理问题,要加强沟通,建立会诊、分析、研判的协作机制,形成工作合力。

3.2.2思想政治教育与大学生自我教育相结合

社会心态的形成是主观性的心理活动和客观实践活动相统一的过程。大学生健康社会心态的培育,最终需要大学生发挥主观能动性,在社会环境和教育影响下,进行自我培育。大学生健康社会心态的培育,必须将思想政治教育同大学生的自我教育相结合,不断挖掘自我潜能,提髙自我认知力、自我心理承受力、自我情绪掌控力,才能形成稳定持久的理性平和的健康心态[10]。

3.2.2.1加强理想信念教育,树立科学的人生价值观.

在我国社会转型发展的关键时期,社会问题和矛盾凸显,多元文化和价值观冲击,对当代大学生造成了重大影响,大学生群体理想信念淡漠缺失越显突出高校思想政治教育要把牢固树立大学生理性信念放到国家民族前途命运的高度,塑造大学生对中国特色社会主义和中华民族伟大复兴的坚定理想信念,才能树立战胜困难的意志和意念,克服功利主义主义、利己主义心态,以理性平和的健康心态努力拼搏,开创未来。

3.2.2.2要把树立科学的人生价值观作为培育大学生健康心态的内核。

大学生的人生价值观决定了其对社会、自我的认识和态度,是其道德品质和思想境界决定因素,决定了他们社会心态的基本指向。高校思想政治教育要引导大学生树立社会主义集体主义价值观,培育和践行社会主义核心价值体系,增强社会责任感,培育奉献精神,端正价值追求,才能建立理性平和的健康心态[11]。

3.2.2.3纠正认知偏差,培育理性客观的辩证思维方式。

自我认知是社会心态构成的主要要素,大学生由于思想、心理的不成熟,社会阅历的肤浅,他们的自我认知往往会出现偏差,对自我的怀疑会时常导致心理的困惑,诱发心态的失衡。高校思想政治教育要引导大学生提高自我认知能力,加强自我教育和自我调适,保持理性平和的健康心态。

综上所述,焦虑和抑郁在大学生中普遍存在。高校应准确把握学生心理特点,促进学生适应校园生活,帮助学生树立正确的观念。学生应加强对焦虑及抑郁的认识,养成良好的生活习惯,培养积极向上的生活态度。

参考文献:

[1]王若琦,黄裕婷,玉浩强,韦晓娇,王楚,李卓华,韦润峰.医学本科生和硕士研究生焦虑和抑郁状态研究[J].继续医学教育,2019,33(09):16-18.

[2]曹美,张海燕.大学生学业焦虑的解决方案[J].现代交际,2019(18):156+155.

[3]曹美,张海燕.大学生社交焦虑的解决方法[J].心理月刊,2019,14(18):54.

[4]程硕,贾存显.独生子女大学生与非独生子女大学生焦虑和抑郁症状的比较[J].中国心理卫生杂志,2019,33(10):783-787.

[5]卢新,李沐芸,苏瑞.高校大学生抑郁判别方法探讨[J].企业技术开发,2019,38(09):81-83.

[6]郭娜娜.基于人格特征探析大学生抑郁感[J].教育现代化,2019,6(67):294-295.

[7]万磊,叶科,陈岳生.深圳市某大学学生焦虑抑郁情况及相关影响因素的研究[J].中国当代医药,2019,26(22):178-180.

[8]王宝堂,张善红,杨宪华.大学生抑郁症状的舒缓效应实证分析——基于心理资本与应对方式的视角[J].兰州大学学报(医学版),2019,45(04):78-83.

[9]高洁,巩梦丹.思想政治教育视角下非通用语种大学生心理健康水平提升路径研究——以缓解就业焦虑情绪为例[J].湖北开放职业学院学报,2019,32(18):43-44+47.

[10]吴海燕.大学生特殊群体的心理健康与思想政治教育[J].江苏高教,2018(10):98-101.

[11]刘亚茹. 思想政治教育视阈下大学生积极心理品质培育研究[D].渤海大学,2018.

论文作者:吴晓,楚碧洋 刘一舟 雷宇,吕娜

论文发表刊物:《中国医学人文》2019年12期

论文发表时间:2020/1/2

标签:大学生论文; 焦虑论文; 抑郁论文; 心态论文; 心理论文; 思想政治教育论文; 学生论文; 《中国医学人文》2019年12期论文;