徐广慧 徐广阔(绥化市第一医院 152000)

【摘要】目的 探讨活血化瘀法在中医内科临床中的应用价值。方法 2012 年2 月-2015 年2 月收治患者35 例作为试验组,对照组给予一般治疗,治疗方法包括吸氧吸痰法、抗生素疗法等。试验组给予活血化瘀法治疗,将两组患者经过治疗后的临床疗效分为治愈、显效、有效及无效4 个等级,进行统计。结果 对照组经过治疗后达治愈5 例(15.71%),显效10 例(27.14%),有效11 例(31.34%),总有效26 例(74.29%)。

试验组经过治疗后达治愈8 例(21.43%),显效15 例(41.43%),有效10 例(28.57%),总有效32 例(91.43%)。试验组较对照组相比总有效率明显提升,具有统计学意义(P<0.05)。结论 随着中医内科治疗方法的不断延伸,广大患者对于此种治疗方法越来越认可,其中活血化瘀法作为中医临床上最为常见的治疗原则,具有脉助通畅、消瘀散结之功效。活血化瘀在中医内科治疗中的临床应用较为广泛,可针对治疗的病种较多,但要注意药物的灵活运用以达到良好的临床疗效,值得推广。

【关键词】活血化癖法;中医内科;应用价值【中图分类号】 R2 【文献标号】 A 【文章编号】 2095-7165(2015)11-0586-01

1 资料与方法1.1 临床资料2012 年2 月-2015 年2 月收治患者35 例作为试验组,男36 例,女34 例,年龄22~67 岁,平均45.6 岁,全部患者在入院后均经过实验室检查并结合中医辨证确定符合行活血化瘀的治疗方法,疾病类型:6 例胃脘痛(18.57%),7 例腹痛(20.00%),8 例心悸(21.43%),5例头痛(14.29%)及9 例胸痹(25.71%)。另选择同时期收治的患者35 例作为对照组,其中男37 例,女33 例,年龄24~68 岁,平均 46.9 岁,疾病类型:7 例胃脘痛(20.00%),8 例腹痛(21.43%),7 例心悸(20.00%),6 例头痛(17.14%)及8 例胸痹(21.43%)。两组在性别、年龄及疾病类型等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法对照组给予一般治疗,治疗方法包括吸氧吸痰法、抗生素疗法等。试验组给予活血化瘀法治疗,治疗方法如下:①由于气滞血瘀患者的临床特点为痛无定处、疼痛全身游走,因此,给予理气活血法以达到调理血气运行的目的;②由于寒凝血瘀患者的临床特点为手足不温、遇寒更甚,因此,应给予温经活血法帮助血液运行通畅;③对于出现热像过重、口干舌红的患者应给予清热活血法治疗,以帮助血气运行顺畅。④对由肾阳虚导致血瘀的患者应给予补肾活血法,以推动体内阳气,达到全身活血的目的。

1.3 疗效评价标准将两组患者经过治疗后的临床疗效分为治愈、显效、有效及无效4 个等级:①治愈:患者经过治疗后疼痛症状完全消失,无其他不适感,且在短时间内未出现复发;②显效:患者经过治疗后疼痛症状基本消失,偶尔出现轻微疼痛感;③有效:患者经过治疗后疼痛症状有改善迹象,但有疼痛感或其他不适感,且易反复发作;④无效:患者经过治疗后疼痛未出现好转迹象甚至加重,或伴有其他不适感。将治愈、显效及有效之和作为总有效。

1.4 统计学处理采用SPSS 18.0 统计软件对本次研究所取得的数据进行分析,计数资料采用χ2 检验,以P<0.05 代表有统计学意义。

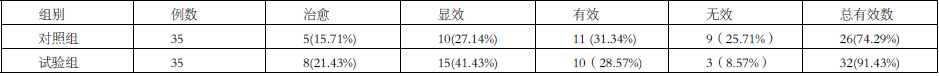

2 结 果对照组经过治疗后达治愈5 例(15.71%),显效10 例(27.14%),有效11 例(31.34%),总有效26 例(74.29%)。试验组经过治疗后达治愈8例(21.43%),显效15 例(41.43%),有效10 例(28.57%),总有效32 例(91.43%)。试验组较对照组相比总有效率明显提升,具有统计学意义(P<0.05)。见下表。

3 讨 论随着中医内科治疗方法的不断延伸,广大患者对于此种治疗方法越来越认可,其中活血化瘀法作为中医临床上最为常见的治疗原则,具有脉助通畅、消瘀散结之功效[2]。现代中医认为,瘀血为一种机体受到损伤后出现的病理产物,若长期间瘀血则可对患者的脏腑及气血造成影响,导致头痛、痛经等症状的出现[3]。然而不同瘀血部位所采取的治疗方法有着明显区别,但治疗原则仍应以活血化瘀通络为主,正所谓通则不痛[4]。

据大量临床研究研究,活血化瘀法在目前临床上工作中得到了广泛的应用,不仅在骨伤、妇科治疗中可取得的临床疗效,还可在中医内科中达到显著的临床治愈目的,但在治疗过程中需注意针对患者具体病情给予辨证治疗,如:对于气血虚弱的患者应以补气、补血为主要治疗原则,而对于寒邪所致的血瘀则应温阳散寒为主要治疗原则,从而保证临床治疗效果。在采取活血化瘀法治疗疾病时应注意,由于活血化瘀类的药物功效较猛,身体虚弱的患者若过度使用则可有伤正的风险,因此,在使用此种方法治疗时需对活血的程度给予把握,以减少伤正的出现。另外,还需注意,此类方法不应用于孕妇患者中。

本次研究结果显示,对照组经过治疗后总有效52 例(74.29%)。试验组经过治疗后总有效64 例(91.43%)。试验组较对照组总有效率明显提升,具有统计学意义(P<0.05)。结果提示,将活血化瘀法应用于中医内科治疗的临床疗效明显由于一般治疗的临床疗效。

综上所述,活血化瘀在中医内科治疗中的临床应用较为广泛,可针对治疗的病种较多,但要注意药物的灵活运用以达到良好的临床疗效,值得推广。任何事物都具有两面性,活血化瘀法在治病去邪方面具有很好的疗效,但同时也会耗气伤阴。因此,在临床用药的过程中,必须在明确诊断的前提下方可应用该治疗原则。另外,在治疗过程中还需做到攻补兼施,千万不可因贪功求快而滥用活血化瘀剂。此外,妊娠期妇女及凝血因子缺乏者应禁止运用活血化瘀法进行治疗。

参考文献:[1] 章永红,章迅,叶丽红,等.活血化瘀常用配伍及其在肿瘤临床中的应用[J].南京中医药大学学报,2013,29(4):305-306.[2] 黄贵芝,段俊国,邓亚平,等.活血化瘀法及其在眼科临床中的应用[J].中国中医眼科杂志,2005,15(2):122-123.[3] 苏保江.活血化瘀法则在中医内科临床的应用[J].中医学报,2012,27(5):629-630.[4] 杨布流,麻金木.糖尿病肾病应用活血化瘀法的理论及临床研究概述[J].甘肃中医,2008,21(11):96-93.

论文作者:徐广慧 徐广阔

论文发表刊物:《医师在线》2015年6月第11期供稿

论文发表时间:2015/8/28

标签:活血化瘀论文; 患者论文; 中医论文; 内科论文; 疗效论文; 治疗方法论文; 对照组论文; 《医师在线》2015年6月第11期供稿论文;