浙江广信智能建筑研究院有限公司

摘要:以城市区域交通智能控制的重要性为主,说明信号配时精细化的必要性。从技术角度出发,对智能协调控制系统主要框架进行简要分析,并在此基础上分析信号配时的全局优化方法,旨在进一步强化交通控制系统的建设力度,为区域交通智能控制提高必要保障。

关键词:城市区域交通;信号配时;路口

引言

随着城市化、机动化进程的加快,交通拥堵、交通事故和环境污染等问题越来越突出,已成为制约城市发展的主要瓶颈之一。国内外实践表明,大力发展智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)是缓解城市交通问题的有效手段。开发新型智能交通信号控制方式,是现阶段人工智能发展的全新方向。但是,目前我国人工智能化交通控制体系方面的研究主要集中在相对容易的交通环境中,应对其中存在的问题加以重视,并采取必要方法进行整改,最大程度满足设计要求,为城市交通控制提供最大便利。

1区域交通智能控制的重要性分析

对于我国多数城市而言,混合交通状态具有较大随机性,且网络布局比较复杂,具有较大随机性。通常情况下,交通区域控制主要为分布式,对相关融合技术进行分析及研究,时现阶段发展城市智能交通控制体系的关键。采用多种技术构建内部框架,并对区域交通系统进行有效协调,对构建城市智能交通发挥重要作用[1]。近年来,随着城市经济水平的不断发展,城市路网建设越来越关注宏观控制效果,并将其作为主要控制目标,旨在通过多种手段及技术创先,对交叉口信号情况进行了解,采取一定措施进行不断优化,包括绿信比、相位差、信号周期等,对上述指标进行不断优化的同时,实现城市交通的良好动态化控制。对于我国大多数城市而言,混合型交通流比较普遍,一定程度上也明显增加了交通违规现象,对城市交通安全带来巨大隐患。基于上述分析认为,及时对区域交通开展智能化控制,应对复杂的交通环境,并减少交通非安全因素的影响,是智能交通构建需要应对的主要问题。

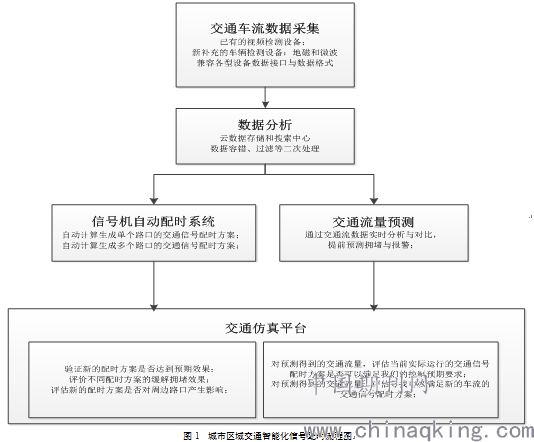

2城市区域交通智能化信号配时流程

针对大范围城市智能化交通信号配时系统,主要流程如下:

交通流数据的采集、整合与分析,包括各种类型的车辆检测设备实时检测车流数据,不同类型、型号设备数据协议的整合,以及初始数据的整理和分析。

交通信号配时方案的优化与计算,使用各类交通流数据,使用相关软件系统,自动计算新的交通信号配时方案,包括单个路口的信号配时方案以及多个路口的信号配时方案。

交通信号配时方案仿真与评价,对不同的交通信号配时方案进行评价,验证新的交通信号配时方案是否能达到预期缓解拥堵的效果,评估新的交通信号配时方案对周边路口交通的影响。

3信号配时精细化的方法分析

通过检测与分析实时城市区域内动态车流数据,持续挖掘城市区域交通路口信号配时不合理问题,基于路口实时电警卡口车流数据、现有配时方案、道路渠化特征、对机动车通行效率进行智能分析,挖掘路口控制方案中不合理问题,实现路口的精细化管理控制,给予合理的参考建议。

3.1路口信号配时问题排查

每天定时排查,通过实时和历史堆积流量数据分析各道路口机动车、非机动车和行人通行特征,自动定位路口控制方案不合理问题。

问题种类:

信号周期设计不合理问题

信号配时相位放行顺序不合理问题

信号配时绿灯设置不合理问题

路口机动车通行特征分析和诊断

路口渠化特征干扰分析与诊断

多路口车流协同程度分析诊断

通过对以上问题的解析来体现区域内交通一天之中不同时间段的流量特征,对分时段配置不同方案的分析有较大益处,从而驱动信号配时的精细化,主要体现在两方面:

(1)数据驱动配时评价:分析数据判断配时问题,比如绿灯时间多余、绿灯时间不足等;

(2)数据驱动配时优化:分析数据对配时方案的改变进行预测;利用预测数据对信号配时方案的改变进行评价;建议并求解优化问题,对信号配时方案进行优化。

3.2局部优化方法分析

对于城市交通系统而言,其不仅具有时刻变化性,同时也是比较大的动态变化系统。为适应不断增加的交通流量,应在无中央控制器的前提下,实现信号灯控制器的正常运行,使各项指令能够顺利下达。与此同时,结合传感器所接收的相关信息,快速制定应对策略。上述方法属于局部优化控制中重要问题,为实现对局部的优化及良好控制,需要对如下流程加以了解:

(1)信号灯控制器:对于信号灯控制器来说,对其行动指令进行明确,具有可行性。通常,可对其进行如下定义:Ci为第i个交叉口,Ci中所有包含的全部信号灯均采用控制器Bi来进行控制。同时,将Bi所发出的行动指令分别命名为a1、a2,其中a1表示正在开展状态转换,例如从绿灯转变为黄灯,或者从红灯转变为绿灯。而a2则表示原有状态未发生变化。

(2)全局优化方法:在相应交叉口设置控制器后,可使局部交通流量发生显著变化,主要体现在最大化表现上。即便局部达到最优化,但并不意味着全局能够实现最优化[4]。出现这种现象的主要原因在于一个交叉口交通流量得到充分优化后,往往会导致其他交叉口出现比较严重的交通拥堵。例如,中心控制级(CTA),二是路口执行级(ISA),三是区域控制级(ARA)三者之间不仅相互作用,同时也回想制约和影响。

3.3仿真研究情况

以某市区域交通作为主要研究为象,开展一定的仿真研究,该区域总共有15个交叉口,其中14个为“十”字型交叉口,一个为“T”字型交叉口,该区域是该市的核心地区,交通量比较大,各交叉口相距较近,而且各条道路的交通流量相差不大。这种情况也导致单交叉口控制方法的使用受到影响,且干线控制效果不佳。为保证研究的可操作性,做如下假定:

(1)只有小客车、货车和公共汽车三种车型,经测定,它们的小客车当量(PCU)分别为:小客车、货车、公共汽车。

(2)东、南、西、北四个方向中,每一个方向中的各个交叉口的入口流量是相等的,但是不同方向上的入口流量是不等的。

(3)每个交叉口有四条车道.对于“十”字型交叉口,靠近路边车道为右转车道,中间两条为直行车道,靠近路中央的那条车道为左转车道。对于“ T”字型交叉口,靠近路边的两个车道为右转车道,其余两个为左传车道。

(4)在“十”字型交叉口中,左转车流和右转车流均占总流量的20%;在“T”字型交叉口,左转车流和右转车流分别占总流量的60%和40%。

(5)车辆平均车速为1500-1920PCU/h。

在两种交通环境下进行仿真试验,分别为稳态交通环境和时变交通环境,在2种交通环境下设置仿真轻度交通流量、中度交通流量和重度交通流量,以车辆延误为性能评价标准,仿真结果显示:在稳定环境下,车辆延误改善在3.5-19.03%之间。与此同时,当交通状况为重度交通流量时,车辆感应方法控制效果无明显差异。在时变环境下,车辆感应式控制方法改善率达到15%以上,特别是在交通流量较大条件下,其改善程度更为显著。

结束语

综上所述,城市区域交通的良好控制是现阶段城市智能交通构建的重点内容,对未来智能交通建设具有重要意义。但是,从我国城市交通实践情况来看,且不仅具有较大的操作难度,同时也需要大量人力、物力成本支出。结合实际需要,基于分散控制原则,对智能交通网络控制提出新的设想,结果发现其具备良好的应用前景。对区域交通智能控制的重要性进行分析,指出智能协调控制系统主要框架,并提出全局优化措施,旨在最大程度保证智能交通构建的合理性及安全性。

参考文献

[1]黄艳国,罗强,许伦辉.基于多智能体的城市交通区域协调控制方法[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2010,14(02):409-412.

[2]匡荣杰.基于Dial算法的多阶段动态交通分配研究[D].兰州交通大学,2015.

[3]胡鉴清.智能交通控制系统应用设计[D].南京农业大学,2014.

[4]宋启吉.基于多智能体的区域交通信号协调控制研究[D].西华大学,2016.

论文作者:金智多

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/9/28

标签:交通论文; 时方论文; 信号论文; 交叉口论文; 区域论文; 流量论文; 城市论文; 《基层建设》2017年第15期论文;