摘要:随着经济的迅猛发展,城市交通建设中桥梁结构的应用日趋广泛,桥梁结构的安全性、稳定性直接关乎整个城市交通的正常运转。隔震技术作为抗震设计的一种补充和完善,对于市政桥梁(特别是地震多发区)抗震设计的经济性、合理性具有极大的实用性,因此为更好地将隔震技术广泛应用于市政桥梁设计中,必须从隔震技术的基本原理、设计思路、应用效果等方面出发,综合评价其实用特性,为市政桥梁抗震提供更加安全、合理的设计方案。

关键词:隔震设计;市政桥梁设计;适用性

引言:

市政桥梁是城市交通的动脉,其安全性和稳定性不容丝毫忽视。抗震设计是桥梁设计中不可或缺、极其重要的部分,常规桥梁抗震设计主要从强度和延性二方面进行考虑,但往往实际抗震效果一般,达不到预期效果。而隔震技术采用隔震装置,利用柔性水平支撑,增加阻尼限制结构位移量,吸收部分能量,从而降低地震作用造成的破坏及影响,在很大程度上削弱地震作用,对各种振型的地震适应性强,近年来以被越来越多地应用于桥梁抗震设计中。

一、隔震技术的发展

隔震技术由结构抗震设计发展转化而来,是其发展的一种延伸及趋势,隔震技术最早应用于建筑结构抗震领域,主要通过设置隔震层来降低或吸收地震作用,从而达到结构“抗震”的目的。隔震层或隔震装置的探索与选用从最开始的圆木、滑石等简单的材料,发展为普通隔震橡胶支座、球型支座,再到现在应用最为广泛的叠层隔震橡胶支座+阻尼器,短短的三、四十年间,隔震技术的开发与应用取得了突飞猛进的发展。按隔震的作用机理不同,常见的隔震支座有:叠层橡胶隔震支座(包括天然、铅芯夹层橡胶和高阻尼橡胶支座)、滑动摩擦及摩擦摆隔震支座、组合隔震支座、滚轴摩擦及凹面基础隔震支座等。因叠层橡胶隔震技术成熟,结构简单,隔震效果好,方便安装等优点,市政桥梁结构多采用该类型隔震支座。

二、隔震技术的基本原理

隔震技术的本质是将结构与可能引起结构破坏的地震作用分离开,同时增大结构自振周期来适应地震卓越周期,避免结构发生刚性冲击及破坏。隔震技术的原理基于能量分析,从消减能量的角度出发,着眼于提高结构自身吸收、消减、转化能量的能力,由原有结构构件的塑性变形来抵抗、消减能量的方式转化为高阻尼、长周期结构及其装置的贮能、消能,灵活运用隔震装置的高缓冲性、耐冲击性优势,从源头消减附加于结构上的地震作用。

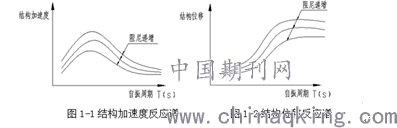

从单一变量的角度出发,外部作用引起的结构响应反应谱关系如图1-1、图1-2:

实际工程中,地震力与结构的相互作用无法用单一或二种反应谱关系准确表达,但从单一反应谱关系仍然能找到降低地震作用的有效合理方式,即:

1、通过增加结构自身的自振周期能有效降低结构对地震作用的动力冲击的响应(即动力加速度),自振周期的延长能让结构能更好地适应地震作用。

2、自振周期的延长一定程度上将增大结构的整体位移,因此要想最大限度地增加自振周期去适应地震作用,需采用必要的限位装置,保证结构的位移控制在合理范围内,确保其正常使用。

3、增加自振周期只是一种手段,一味地从增加自振周期的角度出发而忽视隔震设施及结构本身的承载能力和正常使用也是不可取的,实际应用中需在适当增大结构强度、刚度和延长自振周期中间谋求结构最优抗震能力的平衡。

三.隔震技术适用性要点

1、对于隔震技术的应用,在概念设计阶段一方面是在掌握各类桥梁结构的动力响应特性和现有隔震技术特点的基础上根据具体的工程地质、地震动特性以及正常使用条件等实际情况,确定桥型方案后,借鉴结构抗震经验提出适合于该场地的有效、经济、合理的抗震结构形式及隔震支座类型,以期达到最大的抗震收益效果;另一方面,对确定的结构形式在不同水准地震作用下预期的振动响应以及结构进入塑性变形后的受力行为进行考虑,做到概念上定性的认识和理解,指导实际隔震支座具体参数、位置等的设计,做到有的放矢。

2、由于隔震技术的抗震效果的实现主要途径是延长结构自振周期,这也决定了部分情形下的桥梁结构不适宜增设隔震技术,如:①下部结构柔性较大,结构自身自震周期较长;②基础周围地基较软弱,额外再增加桥梁自震周期,容易与下部地基产生共振,更不利于结构安全;③对于基础周边土层易发生液化的桥梁结构;④桥梁结构支座出现负反力的情况。相应地,对于底层稳固、桥梁结构固有周期不长的大部分市政桥梁结构,隔震技术在桥梁结构的全寿命周期的抗震减灾方面都具有极大的应用前景。

3、目前隔震技术的应用着重在于隔震装置的研究与选用,隔震装置一方面要具备适当的刚度和强度,另一方面还需要具备足够能量吸收能力,在位移方面,隔震装置的地震作用相应所容许产生的水平相对位移一般不超过10倍的伸缩缝宽度,过大延性对加速度响应减弱效果越弱,相反会增加材料其他刚度指标,对结构的正常使用也会造成一定程度的影响,而隔震结构的整体初始周期也不宜大于2.5s,周期过大在抗震收效上也是微乎其微。

四.隔震技术的实用性

1、就隔震效果而言,传统的结构抗震设计方法主要依靠增加结构构件自身的强度、变形能力等来实现结构对地震作用的适应性,该方法允许地震力及其能量从地面传递至结构,设计时结构抗震按本地区有史以来最大地震作用考虑,通过增加结构强度、刚度来实现结构整体抗震,尽管该方法通过选择适当的塑性铰位置及细部设计可以确保结构的整体性和防止结构倾覆、坍塌,但结构局部的破坏与变形依然不可避免;与传统抗震设计思路不同,隔震技术则采用柔性支撑,尽可能将结构部件与可能引起破坏的地震作用面分离开来,通过柔性支撑吸收、消减地震力的直接刚性破坏,从而有效保证结构在地震作用周期内安全稳固,桥梁结构无需进行大型的修复工作或仅需跟换隔震设施就能恢复正常使用,抗震效果明显。

2、从使用范围来看,对于常规市政桥梁,结构上多采用箱梁、空心板、钢箱梁等,其上部结构整体周期不长,基础(多采用桩基础)也多置于稳定性较强的中风化或微风化岩层等非岩溶、断层地层上,市政桥梁建设的这些特点能最大限度地发挥隔震技术的抗震效果,二者契合度极高,应用情景广泛。

3、经济成本指标方面,隔震技术对于抗震效果的提升,一定程度上从侧面降低了结构本身的强度的要求,实际建设过程中可优化截面尺寸,减少用材,规避额外的抗震设计,仅通过隔震装置的高效抗震性能大大节省了工程建设成本。

4、从隔震技术的施工及维护的便捷程度上来说,隔震技术主要是隔震支座的应用,常规桥梁的支座的跟换相较与桥梁结构破损的维修、加固,其繁琐程度、施工周期、便捷程度远远较后者低,整体后期的管养也易于操作,适用性极高。

结束语:

综上论述,对于市政桥梁结构来说,隔震技术其特有的高性能抗震效果、低成本以及广泛的应用情景,都与市政桥梁抗震的目标紧密结合,其在市政桥梁的高适用性不可置否,该技术的应用将大大提升市政桥梁结构抗震的整体效果,为市政桥梁抗震提供更加安全、合理的解决方案。

参考文献:

[1]龚一琼,胡勃,袁万城,胡世德.连续梁桥的减隔震设计[J].同济大学学报(自然科学版).2001(29).

[2]范立础,王志强.我国桥梁隔震技术的应用[J].振动工程学报,1999(12).

[3]赵振东,陆顺永.桥梁隔震设计基本原则与隔震装置的设计[J].世界地震工程.1993(04).

论文作者:田锐

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/12/11

标签:结构论文; 桥梁论文; 支座论文; 技术论文; 周期论文; 市政论文; 作用论文; 《基层建设》2017年第24期论文;