(牡丹江市食品药品检验检测中心,黑龙江省 牡丹江市 157000)

摘要:目的:观察跌打丸治疗骨伤科扭伤的临床疗效。方法: 将符合标准的本院骨伤科146 患者随机分成对照组和观察组各73 例。对照组给予常规治疗,观察组在对照组治疗的基础上给予跌打丸外敷治疗。比较两组患者临床疗效,运动功能恢复情况,肿胀消退程度以及镇痛效果。结果:对照组有效率为87.67%,观察组有效率为97.26%,两组有效率比较差异有统计学意义(P<0.05);两组治疗后肢体运动功能,肢体肿胀恢复以及止痛效果均较治疗前改善明显(P<0.05),组间比较有统计学意义(P<0.05)。结论:跌打丸外敷能促进肢体运动功能恢复情况,有效缓解患肢肿胀,促进患肢愈合修复,且镇痛效果值得肯定。

关键词:跌打丸;外敷;治疗

随着国际化进程的发展,各种户外运动受到国内不同人士的追捧,户外活动不断增加,又加之交通工具进步,日常生活中暴露在危险下的几率也不断增高,极容易发生软组织损伤,其中扭伤又是常见的一种损伤。对于扭伤若不采取及时的处理措施,很大程度上会对患者造成行动障碍,给今后的正常生活带来不便。扭伤是指间接暴力,使肢体和关节突然发生超出正常生理范围的活动,外力远离受伤部位,发病却在关节周围,其关节及关节周围的筋膜、肌肉、肌腱、韧带等过度扭曲、牵拉而导致的损伤。通过对四肢扭伤的患者运用本院骨科常用措施联合跌打丸外治,观察该药在促进愈合、修复以及镇痛方面的效果,疗效显著,报道如下。

一、资料与方法

1、一般资料。收集该院就诊的扭伤患者146例,将患者随机分成观察组与对照组各73例。观察组男39例,女34例;年龄17~67(35.5±3.9)岁;病程0.5~24 h(10.3±1.9)h;上肢扭伤患者26例,下肢扭伤患者45例。对照组男35例,女36例;年龄范围23~64(34.2±2.7)岁;病程2~22(9.8±2.7 h);上肢扭伤患者30例,下肢扭伤患者43 例。两组患者在性别构成比例,病程时间长短以及受伤部位分布等可能影响研究的因素比较无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

2、病例纳入标准①临床症状:四肢扭伤,无破口,有不同程度皮肤肿胀,疼痛,行走障碍;进行骨伤科专科检查无血管神经的重度损伤,拍摄X线无骨折;②患者仅一侧肢体发生肿胀;③无身体缺陷,特别是四肢畸形等影响研究的疾病。④患者均表示对研究的知情,愿意配合随访研究并签署相关知情同意书。

3、治疗方法

(1)对照组给予常规治疗,首先快速测量患者的患肢肿胀度,评估运动范围以及疼痛评分,再立刻用冰袋进行冷敷,在治疗期间注意使患肢制动,并内服跌打丸,1丸1次1日2 次。在服用药物后的几小时内保证患者可以及时进行运动范围评估、肢体肿胀度测量以及治疗后疼痛的评分。

(2) 观察组在对照组的治疗方法上,冰敷后,根据肿胀范围选择使用的跌打丸数量,将跌打丸均碾碎,用一定量酒精作为溶剂,成糊状后,将其均匀敷布在肿胀部位,用纱布以及绷带固定,每天定时换药1次。

4、疗效判定标准显效:患者外敷跌打丸后1h,患肢肿胀部位疼痛消除,无明显肿胀感。有效:外敷用药2h,患肢局部疼痛仍存在,但较前明显好转,肿胀消除达50%以上。无效:外敷用药达4h,患肢疼痛仍较剧烈,肿胀无明显变化。有效率=(显效+有效)/n×100%

5、观察指标

(1)运动范围根据患肢的运动情况进行评分。患者主动进行患肢运动,包括肢体的屈伸、外展内收、内旋外旋等的运动。若患肢的运动度较正常健侧减少≥80%以上,肢体活动严重障碍则记3分;50% ≤运动范围<80%,肢体活动中度障碍记2分;运动范围<50%,肢体活动轻度障碍记1分;运动范围正常,肢体活动无障碍记0分。

(2)肢体肿胀情况用软卷尺先绕患侧肿胀肢体部位一周,作为其肿胀周径,三次测量获得平均周径为A; 再测量同一患者健侧肢体的周径,三次测量获得平均值B 作为对比,计算R= A/B。若R≥2,损伤处皮肤紧张发亮,或出现有张力性水泡甚至发生骨折则记3 分;若1.5≤R<2,伤处局部皮肤纹理平顺,按压后凹陷程度较明显,则记2分;若1<R<1.5,手指按压患侧部位不出现明显凹陷,记1分;若R≤1,则记0分。

(3)疼痛情况运用VAS 疼痛评分标准,具体分值如下:0分,无任何疼痛;1~3分,疼痛程度较轻,能忍受,一般不影响日常生存质量;4~6分:疼痛较剧烈,患者尚可忍受,在一定程度上影响日常生存质量;7~10分:疼痛剧烈,难以忍受,饮食等的正常生活行动受到严重影响。

6、统计学方法使用SPSS19.0对结果进行统计分析,计量资料结果本研究统一以(珋x±s)表示,选择t检验,计数资料选择χ2检验。以P<0.05时差异有统计学意义。

二、结果

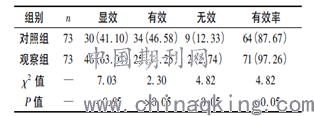

1、两组患者临床疗效比较见表。

三、讨论

扭伤常因外来暴力导致,可出现软组织甚至骨的损伤,毛细血管破损,毛细血管通透性增加,血管里的液体渗出致水肿; 损伤导致局部炎症反应,释放炎症因子刺激神经出现疼痛,而肿胀后局部受压也会导致疼痛;而肿胀疼痛会使得肢体正常活动功能受到限制。常规扭伤处理手段即早期冷敷,因低温可加速毛细血管收缩,控制出血量和肿胀程度从而缓解疼痛[1]。因此对于扭伤,需要及时处理,若未处理得当,极易出现后遗症。中医对于四肢扭伤的定义归于“伤筋”,外力冲击,机体筋脉受损,离经之血积于内,久而成瘀。瘀血为病理产物,阻滞气血流通,不通则痛,局部失却津血之濡润,不荣则痛。局部气滞不通,血脉受阻,瘀血停积不散为肿。因此,大部分扭伤均可归于血瘀气滞。因此治则即活血化瘀,行气消肿。研究表明中医活血化瘀运用于软组织损伤时,治疗后的血黏度和血细胞聚集均降低,同时其镇痛消炎作用佳。药理学方面阐述,损伤后胀痛表现,活血化瘀药能针对性控制炎症反应,帮助水肿消退以及控制充血,甚至有研究表明其对阈值也有一定程度提高]。跌打丸主要成分为三七、当归、白芍、赤芍、桃仁、红花、血竭、骨碎补、续断、牡丹皮等,共24 味。三七功在散瘀止血,消肿定痛,配合川芎行气活血、桃仁红花活血化瘀、当归补血活血,共奏活血化瘀行气消肿止痛之效[9]。因此,对照组口服跌打丸有效率可达到87.67%,说明跌打丸在止痛、消肿方面有较好的作用。

本研究观察组中内服加外敷跌打丸,其有效率达到97. 26%,且在促进愈合、消肿止痛作用方面作用较单独服用药物组更佳。首先因跌打丸是活血化瘀药物,具有活血散瘀,消肿止痛,舒筋活血等作用。外敷跌打丸有活血散瘀、行气止痛、消肿生肌之功[1]。外敷作用于局部,直接将药物作用到患处,患处渗透药物浓度高,作用时间短,因此起效快,修复止痛作用更佳。

总之,跌打丸在骨科扭伤中有效性佳,能促进肢体运动功能恢复,有效缓解患肢肿胀,促进患肢修复,且镇痛效果值得肯定。

参考文献

[1]邵先舫,刘志军,熊辉. 中医药外治急性软组织损伤实验研究现况及进展[J].中医药导报,2013,17(2) 10.

[2]陈日龙.跌打七厘片治疗急性四肢扭挫伤的临床疗效[J].临床医学工程,2013,20(10) 62.

[3]李书纳,刘晓峰,姚静.浅谈急性踝关节扭伤的非药物疗法[J],河南中医,2013,33(8) : 15.

论文作者:刘权友

论文发表刊物:《知识-力量》2019年5月下《知识-力量》2019年5月下

论文发表时间:2019/3/7

标签:肢体论文; 患者论文; 疼痛论文; 损伤论文; 活血化瘀论文; 对照组论文; 局部论文; 《知识-力量》2019年5月下《知识-力量》2019年5月下论文;