【关键词】子宫肌瘤;腹腔镜子宫动脉结扎术;治疗效果;

子宫肌瘤是女性子宫内多见的非恶性肿瘤,根据其在宫体内肌肉分布位置的不同,可分为肌壁间肌瘤、浆膜下肌瘤和黏膜下肌瘤,肌瘤也可以同时在多种位置生长[1]。子宫肌瘤的病因目前无法得到解释,极大的可能性是与正常肌层的细胞突变、性激素及局部生长因子间的较为复杂的相互作用有关[2]。子宫肌瘤的患者多数会出现月经量改变,还伴随着尿频尿急等症状,甚至可能造成不孕不育,治疗该疾病一般情况下是运用药物、手术两种手段治疗[3]。本次研究选取了30例患有子宫肌瘤的患者作为研究对象,分析探究腹腔镜子宫动脉结扎后剥肌瘤和腹腔镜下直接剥肌瘤的对比,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2018年11月至2019年11月30例子宫肌瘤患者随机分为两组,并按照入院顺序随机将其分为对照组和观察组,每组均为15例,观察组年龄范围:25~60岁,平均年龄为(42.5±3.8)岁。对照组年龄范围:22~61岁,平均年龄为(41.5±4.7)岁。两组患者年龄、病程、一般资料比较,差异无统计学意义( P > 0.05) ,具有可比性。纳入标准:①患者知情并自愿参与本次研究,签署知情同意书;②患者符合子宫肌瘤诊断标准。可以接受手术治疗。③患者的诊断和临床资料保存完整。排除标准:①配合度低的患者。②患有严重肝肾功能障碍患者。

1.2方法

对照组患者接受腹镜下直接剥肌瘤术,手术步骤为:①摆正患者体位,进行全麻,注入麻药。②在患者腹部四点穿刺,控制患者腹压力维持在12mmHg。密切观察盆腔脏器情况,观察脏器连,探测子宫肌瘤数量。③运用电刀切下肌瘤,将其切开,钝性剔除。④创面出血点运用双击电凝进行止血。⑤运用0号合成线缝合关闭瘤腔。

观察组患者接受腹腔镜子宫动脉结扎后剥肌瘤,手术步骤为:①摆正患者体位,进行全麻,注入麻药。②将腹腔镜头探入,检查完子宫和盆腔以后,举宫器经过阴道到宫腔便于操纵子宫。结扎组先在双侧圆韧带上方打开后腹膜。③分离出髂内动脉,找到游离子宫动脉分支,锁扣夹闭。④用单级电沟将肌瘤表面斜形切开至看见肌瘤为止,使用钝性拔棒向上旋转牵拉。剥离肌瘤假包膜。⑤操作剔去瘤体,用0号可吸收线缝扎。

1.3效果对比

1.3.1①显效为:经过治疗后尿频尿急、痛经、月经量增多、便秘、经期延长、贫血等症状完全消失。②有效:经过治疗后尿频尿急、痛经、月经量增多、便秘、经期延长、贫血等症状有所改善。③无效:经过治疗后尿频尿急、痛经、月经量增多、便秘、经期延长、贫血等症状毫无改善,甚至加重。总有效率=×100%

1.3.2 对比两组手术相关情况(包括手术时间、术中出血量、住院时间)。

在对比两组手术相关情况中。观察组的手术时间、术中出血量、住院时间情况都要比对照组好。

1.4统计学方式

统计学方法统计分析采用 SPSS16.0 统计学软件进行。计量资料以均数±标准差 (±s) 表示 , 实施 t 检验 ;计数资 料以率 (%) 表示 , 实施X2 检验。两者之间具有统计学差异( P<0.05)

2结果

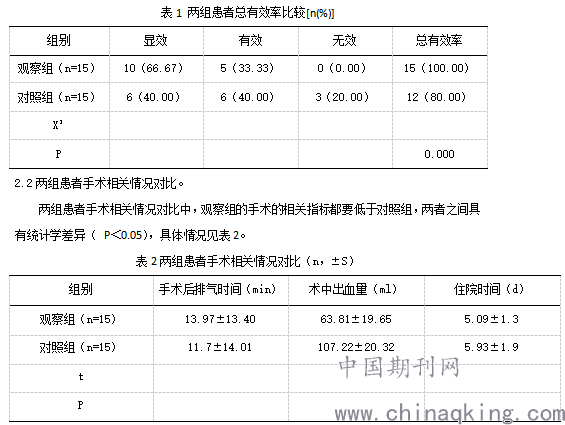

2.1两组患者总有效率对比。

在两组患者总有效率对比中,观察组的总有效率显著高于对照组,两者之间具有统计学差异( P<0.05),具体情况见表1。

3讨论

子宫肌瘤被称为“妇产科第一瘤”,是育龄妇女最常见的妇科肿瘤,在30岁以上的妇女发病率高达20%~30%以上。腹腔子宫高位动脉结扎是妇科治疗中比较常见的微创手术。其对盆腔环境干扰较小,术后恢复也很快,能够保持正常的月经和生育功能,提高患者术后生活质量,对患者再次妊娠也有帮助 本次研究结果显示,观察组的显效率明显高于对照组;在不良反应和并发症例数对比中,观察组显著少于对照组,差异有统计学意义( P < 0.05)。

综上所述,子宫动脉栓塞术能够大幅度提升手术的显效率,充分发挥腹腔镜的微创作用,减少术中出血量。从而缓解患者症状,对于患者是比较理想的治疗方式,值得推广。

【参考文献】

[1] 张迎旭, 贾秀改, 徐晶晶, et al. 动脉阻断术联合腹腔镜腺肌瘤剥除术治疗子宫腺肌瘤的效果评价[J]. 国际医药卫生导报, 2017, 27(08):1208-1210.

[2] 张丽琦. 宫腔镜联合子宫动脉栓塞术治疗巨大子宫黏膜下肌瘤临床研究[J]. 国际医药卫生导报, 2019, 25(2):273-276.

[3] 王苗苗, 李留霞. 两种方法治疗外生型剖宫产瘢痕妊娠的对比研究[J]. 中国实用医刊, 2017, 44(5):81-83.

论文作者:沈洁洁

论文发表刊物:《中国结合医学》2019年11期

论文发表时间:2020/1/16

标签:患者论文; 肌瘤论文; 子宫论文; 动脉论文; 子宫肌瘤论文; 统计学论文; 两组论文; 《中国结合医学》2019年11期论文;