1 海绵城市理念

海绵城市是指城市能够像海绵一样在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好”弹性“下雨时吸水、蓄水、渗水、净水需要时将蓄存水”释放“并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先的原则将自然途径与人工措施相结合在确保城市排水防涝安全的前提下最大限度实现雨水在城市区域积存、渗透和净化提高雨水资源化水平保护生态环境。建设海绵城市的六字方针是“渗、蓄、滞、净、用、排”。

2 海绵城市城市道路建设中的运行结构

海绵城市在城市道路建设中的运行结构包含 3 个方面的内容,即低影响开发雨水、管渠排水系统以及雨水超标径流排放。低影响雨水开发体系借助海绵城市结构特性,实现渗透、蓄积、净化以及传送等一系列功能,对雨水的径流量、径流峰值以及污染进行调节;管渠排水系统通过与低影响雨水开发系统相互结合,共同完成对雨水的收集、处理和排放;而超标径流雨水排放体系由自然降水、水流调蓄以及泄洪处理等行为构成,主要用于雨水径流的过量处理。海绵城市在城市道路建设中的运行结构如图 1 所示。

.png)

图 1 海绵城市建设运行结构

3 城市道路建设中应用海绵城市理念的设计要点

3.1 城市道路建设总体规划

《海绵城市建设技术指南》要求城市建设过程需充分保护河流、绿化、树木等自然原生态环境。所以,城市道路在建设的前期阶段,就应充分利用自然环境,结合城市已有的地理环境,在尽量不破坏原有道路排水系统的基础上,绕过天然河流及湖泊,规划道路的建设路线,合理规划道路建设的空间布局,通过道路建设天然绿化带、人行道等完成对雨水的滞留、渗透、净化利用,实现道路低影响的建设目标。

3.2 道路总体设计

《海绵城市建设技术指南》中明确规定各地应最大限度地保护原有的河湖、湿地、坑塘、沟渠等”海绵体’‘不受开发活动的影响,因此,道路在规划阶段就应强调自然水文条件的保护、自然板块的利用、紧凑式的开发等方略结合城市的水文规划、现有的给排水系统在维持可持续的水生态循环基础上对城市的天然河道、湖泊进行保护绕避水环境敏感点合理布局路线走向协调道路红线内外用地空间布局利用不同等级道路的绿化带、车行道、人行道等建立雨水滞、留、渗设施实现道路低影响开发控制目标。

3.3 城市路面设计

常规的城市道路排水建设是将车行道倾斜 1.5%~2%,使雨水依靠重力自由地进入排水口,其绿化带的建造略高于车行道,促进路面积水的排放。基于海绵城市理念的城市道路建设,通过建设路面的高低差异,使路面积水直接利用路面坡度进入低路面。在绿化带下方设置排水管,降雨时雨水首先满足绿化带土壤的水源供给,当土壤湿度达到饱和后,剩余径流雨水通过排水管排放。也可在排水管中安装渗透装置,雨水可以通过渗透装置进入地层深处,完成地下水的补给。

3.4 城市道路结构层次设计

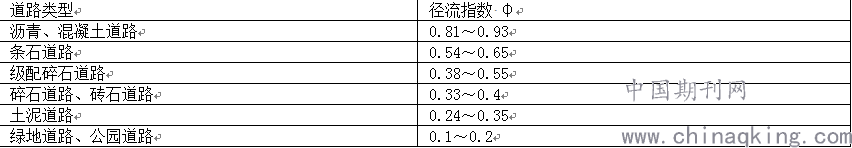

根据最新的海绵城市建设要求,城市道路表面积水可通过3 种形式进行排放:路面积水在道路表面借助于路面间隙渗透排出;路面积水通过路面进入道路基质层,通过排水盲管将积水排出;路面积水直接进入道路基土层进行排放。前 2 种方式能明显使道路表面径流系数降低,达到了排水的标准,但未完成路面的渗透、滞留以及蓄积净化的作用。海绵城市建设规范中明确要求道路基层土壤的渗透系数不得小于 7×10-5cm/s,因此,对于车流量大、负载高的道路无法完成积水渗透。常规的人行道路建设采用的道路建设材料是预制混凝土以及花岗石等,海绵城市道路建设利用新型透水材料铺装,降低城市地表热量的散发,透水透气性强,对于生态保护具有明显作用。该理念下道路的渗水系数通常大于等于 1.0×10-3mm/s,透水层与地下水表层的距离在 1m 以上。其不同路面的雨水径流取值范围如表 1 所示。

表 1 不同道路径流指数取值范围

3.5 道路排水系统设计

(1)绿化带设计

为使路面排水顺畅,设计绿化带的周边高度略高于中心,排水口安置于绿化带中央,形成下凹式绿化带。路面积水经过绿化带土壤表层渗透吸收后,剩余的雨水通过雨水口排出。这类绿化带设计对于减少洪涝灾害,提高土壤渗透系数,节约灌溉用水成本等具有很明显的作用。

(2)排水沟设计

以生态保护为出发点的排水沟设计,建造运行过程充分联系自然生态以及人文环境。排水沟结构层次依次为绿化植被层、土壤种植层、水分渗透过滤层、渗排水层以及砂石层。这类排水沟充分起到积水渗透、道路污水过滤以及环境保护作用,充分完成水源的循环再生利用。

(3)排水管渗透设计

通过小粒径的多孔材料如石粒等完成对 PVC 管周围的填充,利用多孔层完成路面积水的协调蓄积。这类排水管占地少,透水效果明显,协调性强,应用广泛。但是管体周围的碎石清理困难,一旦碎石堵塞管孔,其积水的渗透效果将明显下降。

4 工程案例分析

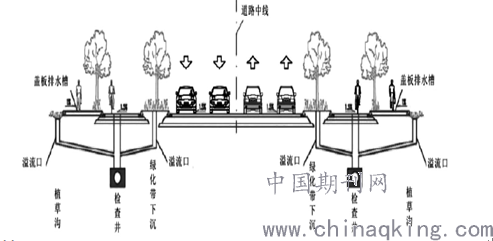

某降雨量较多的城市,其主干道现浇混凝土路面,道路全长 5km,道路红线宽 45m,纵坡 1.8%,设计降雨重现期为 3 年,道路综合径流系数通常取 0.9。基于海绵城市道路设计理念,将路面按透水沥青混凝土进行设计,人行道采用透水铺装,绿化带结合具体情况设置植草沟,并于沟底设置透水盲沟,利用碎石等多孔材料完成对路面积水的过滤以及渗透。其道路设计示意图如图 2 所示。通过这种设计,路面雨水可以通过透水路面、植草沟、绿化带等多种途径达到渗透、蓄积、净化、排水的作用,对减缓径流、控制面源污染具有明显作用。

图 2 基于海绵理念的城市道路设计模拟图

5 总结

海绵城市道路建设要求城市建设、设计和施工部门相互配合,打破常规的雨水排放方式,运用绿化带、植草沟以及其他生态排水技术,在充分保护生态环境的基础上,完成对路面排水的建设。

参考文献

[1]孙庆东.基于“海绵城市”理念的城市道路设计[J].建设科技,2016(11):84-85.

[2]阳习龙.海绵城市在城市道路系统化设计中的应用[J].建筑工程技术与设计,2016(15):21-21.

[3]孙芳.基于海绵城市的城市道路系统化设计研究[D].西安:西安建筑科技大学,2015.

[4]魏永.基于“海绵城市”理念的城市道路设计[J].江西建材,2016(8):61-64.

[5]吴莹莹.海绵城市理念在道路建设项目中的应用探索[J].黑龙江交通科技,2016(5):170-171.

论文作者:黄振宇

论文发表刊物:《红地产》2017年5月

论文发表时间:2018/12/13

标签:海绵论文; 路面论文; 道路论文; 雨水论文; 绿化带论文; 径流论文; 城市论文; 《红地产》2017年5月论文;