摘要:广东省江门至罗定高速公路尖峰顶隧道周围植被茂密、自然生态环境良好,为了最大限度地降低因洞口施工而破坏自然环境的程度,提出了“前置式洞口工法”,即隧道零开挖进洞施工方法。通过采用有限元数值计算方法,对尖峰顶隧道罗定端洞口零开挖进洞施工进行了数值计算分析,结果表明,隧道零开挖进洞过程中,隧道位移变化很小,结构安全可靠。然后,详细介绍了隧道零开挖进洞施工关键技术,并通过监控量测,进一步论证了隧道零开挖进洞方案的可行性。同时,工程实践表明,零开挖进洞大大减少了尖峰顶隧道边仰坡开挖面积,开挖面积由589 m2减少至293m2,有效地保护隧道洞口自然生态环境。

关键词:软弱围岩;隧道;零开挖;施工技术

随着我国基础设施建设的快速发展,高速公路路网得到了不断完善。由于我国是一个多山的国家,为了能够成功穿山越岭,隧道就成为了高速公路路网中不可或缺的重要选择之一。然而,随着社会的发展,提倡施工建设应尽可能地保护自然环境、注重生态和谐,因此对隧道洞口的修建也提出了更高的要求。传统的隧道进洞施工一般是采用高刷坡、大拉槽的方式,然而工程实践证明,传统的隧道进洞施工容易大面积破坏山体自然平衡,造成边仰坡开挖面积增大,同时还会引发边仰坡坍塌等灾害。为了减少隧道洞口施工的不利影响,近年来提出了隧道“零开挖”进洞施工方法[1],该方法既解决了隧道洞口施工问题,又极大程度地保护了隧道洞口自然环境。

目前,针对隧道进洞洞口施工问题,国内外学者已开展了相关研究,并取得一些成果。李福贵[2]介绍了零开挖进洞技术和相应的优化方案。徐霞飞等[3]以武靖高速公路莲荷隧道为例,提出了采用套拱结合护拱的半明半暗结构,成功实现了零开挖进洞。李明等[4]以西商高速公路小黄川、堡子山隧道为背景,总结了隧道“零开挖”最佳进洞施工方法。路杨等[5]以杨家湾隧道工程为例,提出“零埋深进洞”的设计施工理念。曾剑[6]详细介绍了坡积体隧道零开挖进洞施工技术。张家新[7]详细阐述了高海拔寒区公路隧道洞口不良地质问题,着重探讨了洞口设计对策。贾海龙与张文新[8]探讨了零开挖进洞在环保、震区隧道施工中的应用。纵观上述研究成果可以得出,隧道零开挖进洞技术已经得到了初步发展,但还不完善,由于工程背景、地形地貌以及地质条件的差异,隧道进洞施工仍存在不同之处,因此需基于工程实践进一步丰富与发展隧道零开挖进洞施工技术。

为此,本文以广东省江门至罗定高速公路尖峰顶隧道为例,详细分析软弱围岩隧道零开挖进洞可行性,并总结相应的关键施工技术,为类似隧道零开挖进洞施工提供参考。

1 工程概况

1.1 工程简介

尖峰顶隧道处于大云雾山脉,植被茂密,自然生态环境良好。尖峰顶隧道为长公路隧道,左、右线分离布设。尖峰顶左线隧道起讫桩号为LK104+715~LK105+849,长度为1134 m;尖峰顶右线隧道起讫桩号为RK104+711~RK105+864,长度为1153 m。隧道出口罗定端为小净距隧道,左、右线小净距里程为LK105+644.5~LK105+849、RK105+680~RK105+864,长度分别为204.5 m、184 m,两洞口之间的最小距离27 m,左、右线洞口进口明暗交界里程分别为 LK105+831、RK105+846。洞门采用削竹式,隧道左、右线明洞长度均为18 m。尖峰顶隧道出口地形陡峭,地面坡度约40°,从上莨坑高架桥三号墩地面至隧道口路面高差达到66.3 m,按照原设计罗定端左洞洞口开挖最宽达到37 m,深达15 m(见图1所示)。

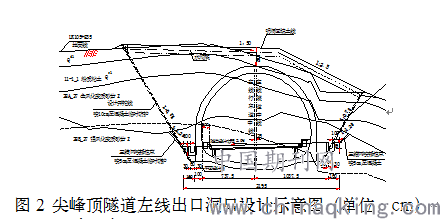

尖峰顶隧道出口罗定端洞口左、右线埋深分别为3.5~20 m及3.5~28 m。隧道罗定端洞口地段主要为粉质粘土、全风化砂岩、强风化砂岩,洞口浅埋段较长,洞顶覆盖较薄,围岩判定为Ⅴ级,隧道左、右洞口段30 m均采用长管棚超前支护。洞门边、仰坡均采用三维网喷播植草,隧道出口罗定端左线洞口横断面示意图,如图2所示。

1.2 水文地质条件

隧道罗定端洞口段为浅埋小径距隧道,浅埋段围岩主要为粉质粘土,全风化砂岩,节理裂隙较发育,岩石破碎,稳定性差,其中全-强风化岩强度低,遇水易软化,应及时加强支护,预防坍塌冒顶问题,雨季潮湿或滴水。隧址区地下水主要为基岩裂隙水,主要以大气降水、山谷汇水下渗补给为主。隧道隧址雨量充足,地下水稳定水位较深。根据现场钻探,基本无滴水现象。

2 隧道进洞方案的选择

2.1 “前置式洞口工法”的提出

尖峰顶隧道的修建势必影响附近的自然环境,破坏部分原生植被。为了实现隧道区域“”自然生态系统良性循环,保证社会与自然的可持续发展”的战略目标,尖峰顶隧道出口罗定端左洞采用“前置式洞口工法”进行施工,该方法采取不切坡(零开挖)方法,在不开挖隧道洞外山脚土体前提下,最大限度地降低洞口边、仰坡的开挖高度,保证山体的稳定,并尽可能地降低对隧道洞口自然景色的破坏。

“前置式洞口工法”的总体思想是改变传统隧道洞口的施工工艺,遵循环保、安全及经济原则,在不开挖隧道明洞段山脚土体的情况下,通过两侧开槽方式,并在隧道明洞外轮廓施作钢拱架以及浇注混凝土,将其作为隧道临时衬砌。隧道进洞前首先成洞,然后反压回填,在保证隧道洞口边、仰坡的稳定后,再暗挖临时衬砌内土体,通过管棚等超前支护措施以保证隧道开挖施工安全。

2.2 隧道进洞施工方案

结合尖峰顶隧道罗定端洞口地形、地貌及地质条件,隧道进洞施工采取“零开挖”进洞施工方案。施工时坚持“超前预报,大管棚支护,洞身开挖,加强支护,尽早封闭,监控量测,衬砌紧跟”的原则,实现隧道安全进洞。

零开挖进洞具体思路:施工时根据实测地面线和设计路线标高的情况确定隧道明、暗洞交接点,通过两侧开槽方式逐榀施作工字钢拱架,拱架间通过纵向钢筋连接,在钢拱架上预设管棚导向管,并浇注混凝土封闭钢拱架以形成套拱,在隧道进洞前以套拱成洞,然后施作大管棚超前支护,再进行套拱直墙落底,回填反压,最后再进行暗洞施工,真正地实现“早进晚出”。

3 数值分析

3.1 模型建立

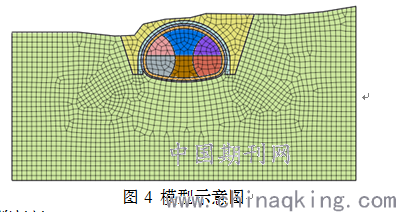

为分析尖峰顶隧道零开挖进洞施工的可行性,采用MIDAS有限元软件建立2维分析模型,模型水平向长度70m,竖直方向隧道以下30m,隧道以上与实际地面一致,模型顶部自由,左右两侧水平约束,模型底部竖向约束。隧道采用双侧壁导坑开挖,模型示意图,如图4所示。

3.2 计算材料

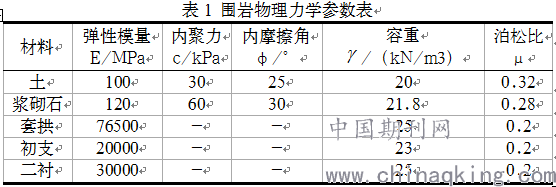

土体、浆砌石、套拱、初期支护及二次衬砌采用平面单元,其中,土体服从弹塑性屈服准则,其余均采用线弹性材料模拟。土体与支护结构材料的计算力学参数,如表1所示。

3.3 计算结果

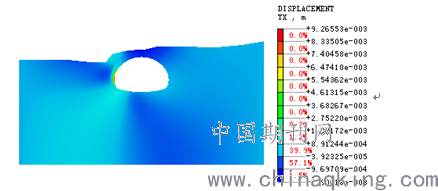

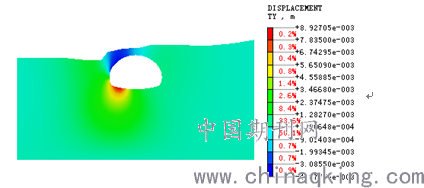

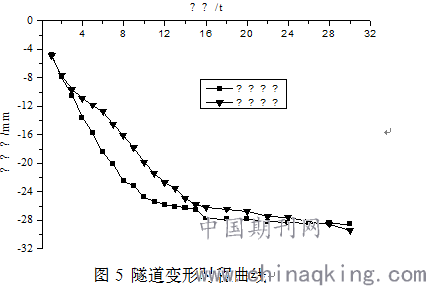

隧道开挖后,隧道水平位移和竖向位移,如图5所示。从图5中,可以看出隧道水平位移与竖向位移分别为1.9 mm和 4.2 mm,远小于安全容许规定值,结构合理可控,由此说明尖峰顶隧道采用零开挖进洞方案合理可行,结构安全可靠,能够保障隧道安全进洞。

(a)水平位移

(b)竖向位移

图4 隧道开挖变形云图

4 隧道零开挖进洞施工技术

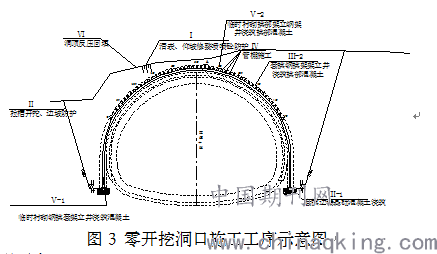

隧道零开挖进洞施工顺序具体如下:(1)对原地面进行复测确定零开挖进洞的位置→(2)完成洞顶截水沟→(3)套拱拉槽→(4)套拱施工→(5)超前管棚施工→(6)套拱接腿并浇筑混凝土→(7)洞顶反压回填并覆土绿化→(8)开挖明洞段内预留坡脚土体→(9)进洞开挖。隧道零开挖洞口施工工序示意图,如图3所示。隧道零开挖进洞各工序具体施工如下:

4.1 前置式洞门位置的确定

通过对尖峰顶隧道罗定端洞口段纵断面测量,根据测量高程确定洞门具体位置,为了实现隧道零开挖进洞,根据零开挖方案及原地面情况,确定各洞口的明暗交界桩号分别为:出口左幅由LK105+831调整至LK105+838.5,套拱接长里程由LK105+835开始止于LK105+840.5。

4.2 洞口截水沟施工

根据地形及洞口边仰坡位置,确定洞口截水沟位置,然后进行挖槽,经监理验仓合格后才能进行砌筑。开挖时需注意线性圆顺,沟外侧的雨水能顺利流入截水沟,沟帮尽量不外露,隐蔽在草丛中。

4.3 套拱拱部拉槽施工

根据地形情况,首先进行套拱(高6.15 m,宽17.5 m)拱架部分人工拉槽施工,从里程LK105+843开挖至LK105+838.5(明暗交接处)。为了减少原有植的破坏,并确保与原有地形的有效顺接,套拱顶位置在原地面下50 cm左右处,右侧套拱钢架止于土体下部1 m左右,保证钢架在较密实原状土上。左侧先开挖至套拱边墙直墙处(深约4.18 m),确定出套拱起始施工里程(LK105+835),根据套拱形状沿山体走势确定钢架与山体“轻吻”位置,拱架内侧底要预留施工宽度不小于0.8 m,拱外侧为1.2 m。然后,在拱架底设C25扩大基础,宽1.2 m,高0.5 m,同时在拱架拱脚设置I16纵向连接,横向距离为1.5 m,纵向间距为0.5 m。外侧挖完后立即对临时边仰坡进行防护施工,边、仰坡坡度分别控制为1:0.5和 1:0.1,并在边、仰坡挂设φ8 mm钢筋网片(20 cm×20 cm),3.5 m长φ22 mm锚杆、间距为1.2 m×1.2 m,然后喷射一层10 cm厚混凝土以保证坡面稳定。

4.4 套拱施工

坡面防护完成后,立即进行临时二次衬砌I18拱架安装,间距50 cm,拱部预留25 cm沉降量。然后,挂设φ8 mm(15 cm×15cm)双层钢筋网,I18工字钢采用φ22纵向钢筋连接(间距50 cm),拱架完成后在靠近仰坡处打设4 m锚杆,同时锚杆要与内侧拱架连接牢固。

拱架外侧埋设φ140 mm管棚导向管,导向管埋设时注意角度控制,严禁侵入隧道界限内,并与拱架连接牢靠。套拱厚度为60 cm,采用C25混凝土浇筑,混凝土采用吊车入模,混凝土罐车运输。混凝土浇筑时由两侧拱肩向中间拱顶对称浇筑,浇筑高差不超过50 cm,浇筑混凝土时注意套拱内拱架及导向管牢固,不移位。

4.5 长管棚施工

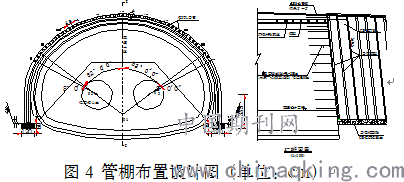

隧道出口罗定端左线洞口长管棚(见图4),长度35m,共49孔。管棚环向间距40cm,孔口管定位采用11榀I18钢拱架支撑φ127×5mm导向钢管的形式,管棚套拱长500cm,浇注60cm厚C20混凝土,管棚注浆以水泥单液为主浆,若开挖后地下水丰富,应改用水泥—水玻璃双液浆。洞口土石方开挖完毕,成洞面及核心土形成后,安排施作长管棚。注意管棚及套管外露要相应加长5.5 m,同时在洞口侧6 m内可不设压浆孔。其余施工工艺同一般隧道管棚施工。

4.6 套拱边墙接腿施工

管棚施工完后,进行临时衬砌边墙土方开挖并左右错开,每循环接腿拱架2榀,并及时浇筑混凝土,直至套拱起始处,完成直墙落底。

4.7 洞顶反压回填并覆土绿化

套拱边墙接腿后,先将洞内地表草皮移植在一旁,然后进行洞口套拱内土体开挖,并将土方回填至洞顶,回填要对称进行,待洞顶土回填压实后,将洞口草皮移至洞顶,由于施工时气温太高,植被洒水需避开烈日高温时段,以确保植被成活率。

5 实施效果分析

5.1 监测结果分析

在隧道进洞施工过程中对隧道拱顶沉降以及洞内收敛变形进行监测,以及时掌握隧道变形,确保隧道安全进洞。隧道拱顶沉降以及洞内收敛变形变化曲线,如图5所示。从图5可知,隧道拱顶沉降以及洞内收敛变形随着时间的推移,起初变形速率稍快,随后支护的施作,变形得到了控制,最后变形控制在30 mm以内,由此说明尖峰顶隧道采用“前置式洞口工法(零开挖)”进洞方案合理可行,结构安全可靠。

5.2 社会效果分析

单位在施工之前,已经对建筑工程的质量、进度和成本管理制定了详细的计划,所以在施工过程中,应该注重每个环节和工序的管理,在预定的工期内保证工程施工质量的基础上,尽量控制施工成本,避免因为质量不合格而出现返工现象,严禁盲目追赶进度而忽视质量,所以在管理期间,应该对各项目标都有严格的监督管理,确保三者之间的协调统一。

3.2.3 多媒体远程验收

为适应和方便工程验收工作,本工程拟采用多媒体远程验收系统实施工程验收,便于在要验收的工程地点危险和难以到达时的验收工作,能满足多部门协同验收的需要,室内为检查、指挥验收中心与外部现场验收人员相互配合,通过现场摄像机、视频服务器等设备将工程实地图像传输到地面控制室。远程验收软件系统是集远程监控和视频采集子系统、图档管理子系统、验收报表子系统、知识中心子系统为一体的集成系统,远程质量验收能大大方便验收工作,保障施工进度,并能方便的记录大量验收数据。

3.3 事后控制阶段

3.3.1 成品保护

每道工序监理工程师验收合格后,即采取成品保护措施,现场专业工程师随时随地巡视检查,发现现有保护措施损坏的,及时恢复。

3.3.2 办理移交

进行下道工序的交接或与其他专业主承包、分包及独立承包工程的工作面移交,做好交接记录,对其他承包单位的接收、进场工作进行协调和做好相关服务工作。

3.3.3 保修

在保修阶段,我方将依据保修合同与承诺,本着“对用户服务,向业主负责,让用户满意”的态度,定期对本工程进行回访和维修,及时跟踪了解竣工后的工程质量情况,对出现的问题立即采取有效措施,以优质、迅速的维修服务保护用户的利益。

4.结语

建筑工程的投资者要想得到理想的工程产品,使其对社会的发展和人们的生活产生积极的影响,就必须要将质量意识贯穿于整个施工过程,严格杜绝项目工程的质量问题,建立健全质量管理体系,实施科学有效的措施,确保建筑工程的顺利开展,从而在促进建筑企业发展的同时,也加快社会经济发展的步伐。

参考文献:

[1]上海张江A1-05地块施工组织设计书[Z].2016.

[2]石奋明.浅谈建设单位如何对工程项目的实施进行日常管理[J].科技创新导报.2014(10)

[3]陈伟,包彦配.浅析房地产企业加强工程质量控制的措施[J].黑龙江科技信息.2010(30)

论文作者:周松川

论文发表刊物:《基层建设》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/13

标签:隧道论文; 洞口论文; 进洞论文; 罗定论文; 尖峰论文; 工程论文; 混凝土论文; 《基层建设》2017年第16期论文;