陈琰琰(河南省驻马店市卫生学校 河南 驻马店 463000)

【中图分类号】R961【文献标识码】A【文章编号】1672-3783(2015)07-0555-01【摘要】目的:探讨银杏提取物治疗心脑血管疾病的临床疗效及其药理作用。方法:将我院收治的87例缺血性脑卒中患者作为本文研究对象,按照随机分层分组法将患者分为观察组和对照组,对照组给予常规综合治疗措施,观察组在对照组基础上加用银杏提取物舒血宁注射液,观察两组临床症状、NIHSS评分、BI指数、临床疗效及生活质量。结果:观察组治疗后NIHSS评分及BI指数均优于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。观察组SS.QOL量表评分及临床总有效率均高于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。结论:银杏提取物能明显改善患者心脑血管疾病患者的神经功能缺损,提高患者病后生活质量和临床治疗效果,在心脑血管疾病治疗中具有重要应用价值。

【关键词】银杏提取物;心脑血管疾病;药理作用;应用研究

本文为研究银杏提取物在心脑血管治疗中的应用价值,将其应用于我院收治的脑卒中患者治疗中,通过观察其对临床治疗效果的影响,分析其治疗心脑血管疾病的药理作用。1资料与方法1.1患者资料选择2012年6月.2014年6月我院收治的87例缺血性脑卒中患者作为本文研究对象,按照随机分层分组法将患者分为观察组和对照组。

观察组45例,男26例,女19例,平均年龄(61.4±2.2)岁,卒中类型中皮质卒中19例,基底节卒中22例,大面积卒中4例,单侧病灶34例,双侧病灶11例,发作至入院时间在1.8h之间,平均时间(4.7±1.6)h,对照组42例,男23例,女19例,平均年龄(58.7±2.6)岁,卒中类型中皮质卒中17例,基底节卒中21例,大面积卒中4例,单侧病灶33例,双侧病灶9例,发作至入院时间在1.6h之间,平均时间(4.1±1.4)h,两组基线资料差异无统计学意义(P>0.05)。1.2治疗方法两组患者入院后均行择期手术治疗,术后常规给予抗血小板药物、神经营养药物等,观察组在此基础上给予银杏提取物舒血宁注射液,将25ml舒血宁注射液加入500ml的0.9%生理盐水中静脉滴注,1次/d,1周为1个疗程,连续治疗3个疗程后观察两组的临床治疗效果。1.3观察指标 观察两组中风评价计分、NIHSS评分、BI指数、临床疗效及生活质量,参加《中国新药临床治疗指导原则》中关于脑卒中症状评价标准,对两组患者中风症状进行评分,常见的临床症状包括语言、神志、肢体功能、生活自理能力、吞咽功能及认知功能,每项症状根据严重程度分别积分1.5分,

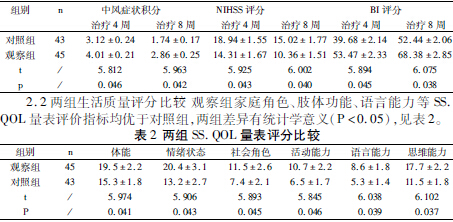

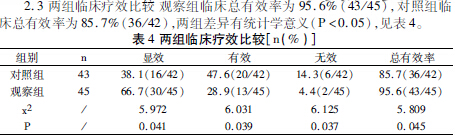

积分越低说明临床症状改善越佳,分别于治疗后4、8周观察两组NIHSS量表评分及BI指数,以评价患者神经功能缺损及日常生活能力康复情况,临床疗效根据症状及NIHSS评分进行判断,显效即指患者临床症状改善显著,NIHSS评分相比治疗前降低70%以上,有效即指患者治疗后临床症状得到缓解,NIHSS评分相比治疗前降低50%以上,无效即指临床症状无改善,NIHSS评分相比治疗前降低小于30%,将显效及有效例数视为临床总有效率[1]。随访6个月,采用生活质量评价量表(SS.QOL)对两组患者生活质量进行评价,SS.QOL量表分别从体能、语言能力、活动能力、情绪状态、社会角色及思维能力进行评价,各个维度评分越高说明患者生活质量改善越佳。1.4统计学方法 采用医学软件SPSS16.0对患者资料进行统计分析,组间计数资料采用卡方检验,组间计量资料采用独立样本t检验,当统计值P<0.05时表示组间差异显著。2结果2.1两组中风症状积分比较观察组治疗后中风症状积分、NIHSS评分及BI指数均优于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05),见表1.2。

表1两组症状积分、神经功能及BI指数比较

3讨论银杏叶提取物中主要具有药理作用的成分包括黄酮类、萜类和有机酸类,这些有效成分能显著改善血管微循环、抑制自由基和抗氧化作用,而银杏提取物这些功效对于治疗心脑血管疾病具有一定价值[2],为此临床常将其作为治疗心脑血管疾病的重要辅助用药,本文实验结果显示,观察组临床症状、神经功能缺损及日常生活活动能力改善情况均优于对照组,观察组SS.QOL量表评分及临床总有效率亦优于对照组,由此说明,银杏提取物能显著提高缺血性脑卒中患者的临床治疗效果,在心脑血管疾病治疗中具有重要临床应用价值。

参考文献[1]齐惠珍,周霞瑾,王明霞.银杏叶提取物的药理作用及其临床应用研究进展[J].河北中医,2013,35(12):1899.1901.[2]詹皓.银杏叶提取物对认知功能影响的药理与临床研究进展[J].空军医学杂志,2012,28(2):85.89.

论文作者:陈琰琰

论文发表刊物:《健康必读》2015年第7期供稿

论文发表时间:2015/8/31

标签:患者论文; 两组论文; 症状论文; 提取物论文; 评分论文; 银杏论文; 对照组论文; 《健康必读》2015年第7期供稿论文;